なぜ認められた特許に異議が?『Slide Fit®』の事例で学ぶ、特許異議申立制度の基本知識と流れ

かかと、踏んでいませんか? その悩み、特許が解決します

急いでいる朝、つい靴のかかとを踏んでしまって「あちゃー」となった経験、ありませんか? お気に入りの靴も、かかとが潰れてしまうと見た目も履き心地も台無しですよね。

そんな多くの人が抱える“あるある”な悩みを、見事なアイデアで解決したのが、最近話題の「ハンズフリーシューズ」です。

両手がふさがっていても、腰をかがめずにスッと足入れができる…。実はその驚きの便利さ、緻密に計算された「発明」であり、強固な「特許」によって守られているかもしれません。

今回は、そんなハンズフリーシューズの代表格である『Slide Fit®(スライドフィット)』を題材に、一つの製品が特許を取得し、さらにはその権利を巡る知られざる攻防戦を乗り越えて、私たちの元に届くまでの物語を紐解いていきます。身近な製品の裏側にある、知的財産の熱いドラマを一緒に見ていきましょう!

話題の『Slide Fit®』と、それを支える企業たち

『Slide Fit®』は、その名の通り「スライドするようにフィットする」新しい履き心地を提供するシューズブランドです。この革新的な製品は、複数の企業の強力な連携によって支えられています。

- 開発・製造:株式会社ダイマツ

履物の製造販売を手掛ける老舗企業。今回ご紹介する特許の発明者であり、権利者でもあります。 - ブランド展開:株式会社シードコーポレーション

『Slide Fit®』のブランディングや販売戦略を担う企業。傘マークの「Arnold Palmer」やジーンズで有名な「EDWIN」といった数々の有名ブランドも手掛けており、その豊富な経験が『Slide Fit®』のブランド戦略にも活かされています。※株式会社ダイマツは株式会社シードコーポレーションのグループ会社です。

まさに、優れた技術を持つメーカーと、その魅力を引き出すブランド戦略のプロがタッグを組むことで、『Slide Fit®』は多くの人々に支持される製品となっているのです。(開発秘話はこちら / ロゴ一新のニュースはこちら)

【コラム】なぜ日本では靴の着脱が多い?文化から見るハンズフリーの価値

そもそも、なぜ日本ではこれほど靴の着脱シーンが多いのでしょうか。ハンズフリーシューズが注目される背景には、私たちの生活に深く根差した日本独自の文化があります。

海外、特に欧米では室内でも土足で過ごすのが一般的ですが、日本では家屋に上がる際に必ず靴を脱ぎますよね。その理由は、日本の気候や伝統的な住まいの形にあります。

- 高温多湿な気候

日本の夏は湿度が高く、靴を履きっぱなしだと蒸れて不快ですよね。家では靴を脱いで足を解放させることが、理にかなっていました。(参考) - 床に座る生活様式

畳や板の間など、直接床に座ったり布団を敷いて寝たりする「床座」の文化を持つ日本では、床を清潔に保つことが非常に重要でした。そのため、外の汚れを持ち込まないよう玄関で靴を脱ぐ習慣が定着したのです。(参考)

【世界の靴文化】

ちなみに、お隣の韓国や中国、台湾といったアジア圏や、イスラム圏の国々でも、宗教的な理由や衛生観念から室内で靴を脱ぐ文化が根付いています。一方で、最近では欧米でも清潔さを重視して室内では靴を脱ぐ家庭が増えているそうです。(参考)

このように、日本では一日に何度も靴を脱ぎ履きする場面があります。だからこそ、その手間を解消してくれるハンズフリーシューズは、単なる便利グッズではなく、日本のライフスタイルが生んだイノベーションと言えるのかもしれません。

便利さの秘密は「賢い靴べら」内蔵特許!

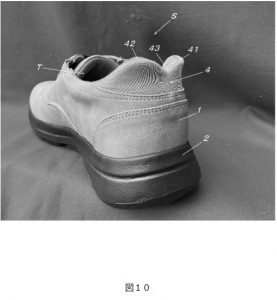

では、なぜ『Slide Fit®』はハンズフリーでスッと履けるのでしょうか。その核心部分が、ダイマツ社が取得した特許第7289471号「履物及び短靴用月型芯」です。

この発明をものすごく簡単に言うと、「靴自体に、とても賢い靴べらが内蔵されたような発明」と言えます。

特許の核心部分:「谷」と「2つの山」

特許の最も重要なポイントは、靴のかかと部分(履き口)の独特な形状にあります。ただ出っ張っているだけでなく、中央がへこんだ「谷」とその両脇が盛り上がった「2つの山」のような構造になっているのが特徴です。

この形状が、足を入れる際に絶妙なガイドの役割を果たします。

- まず、足のかかとが中央の「谷」に自然と収まる。

- そのまま足を滑り込ませると、両側の「山」の内側の傾斜がガイドレールのように働き、かかと全体をスルッと靴の奥まで導いてくれる。

これにより、多くの人が経験する「かかとを踏んづけてしまう」という現象を防ぎ、靴べらなしでのスムーズな着脱を実現しているのです。さらに、足が当たる部分にはスポンジ部材を挟むなど、履き心地への配慮もされており、まさに使う人のことを考え抜かれた発明と言えます。

知財の基本:特許を巡る攻防戦「特許異議申立」とは?

2023年6月、この画期的な発明は特許として正式に登録されました。しかし、話はここで終わりませんでした。特許が世の中に公開された後、第三者から「その特許、本当に認めて大丈夫?」と物言いがついたのです。これが「特許異議申立」です。

そもそも「特許異議申立」って何?

特許異議申立とは、新しく登録された特許に対して、誰でも「その特許はおかしいのでは?」と特許庁に再審査を求めることができる制度です。

特許庁の審査を見直す機会を広く一般に提供することで、質の高い特許だけが残るようにする仕組みです。申立ができるのは、特許が公開されてから6ヶ月以内。もし申立の理由が妥当だと判断されれば、一度は認められた特許が取り消されることもあります。

【特許異議申立のざっくりとした流れ】

異議申立が出されると、特許庁の専門家チーム(審判官)が、申立人と特許権者の両方の意見を聞きながら、以下のような流れで進みます。

- 異議申立:申立人が「特許を認めるべきでない理由」と証拠を提出。

- 意見の機会:特許庁は、特許権者に「こんな異議が出ていますが、何か反論はありますか?」と意見を求める。

- 最終判断:両者の主張を元に、審判官が最終的に「特許を維持する」か「取り消す」かを決定する。

Slide Fit®の特許にかけられた「待った!」

今回、この特許に対して個人の方から異議が申し立てられました。その主張の主な内容は以下のようなものでした。

- この靴の形は、昔からある技術を組み合わせれば思いつくレベルでは?(進歩性がない)

- 特許の権利範囲を説明する文章が曖昧すぎる!(明確性がない)

- 審査の途中で、最初の出願には無かった内容を追加している!(新規事項の追加)

これに対し特許庁は、申立人と特許権者(ダイマツ社)双方の意見を慎重に検討。特許権者が提出した反論や説明も踏まえた上で、最終的な結論を下します。

2024年6月、その答えが出ました。

「異議申立の主張は認められない。この特許は維持されるべきである」

特許庁は、「谷と2つの山」という構造は過去の技術から簡単には思いつけない独創的なものだと改めて判断。ダイマツ社は見事に権利を守り抜いたのです。

なぜ企業は特許を守り抜くのか?

今回の異議申立の一件は、私たちに大切なことを教えてくれます。それは、企業にとって特許がいかに重要な経営資源であるか、ということです。

もしこの特許が取り消されていたら、どうなっていたでしょうか。おそらく、同じような構造を持つ安価な模倣品が市場に溢れ、開発にかけた多大な時間とコストが水の泡となっていたかもしれません。

特許権は、こうした模倣を防ぎ、発明した企業が正当な利益を得るためのものです。今回、ダイマツ社が毅然とした対応で権利を守り抜いたことで、『Slide Fit®』は唯一無二のブランド価値を維持し、私たちはこれからも高品質な製品を安心して使い続けることができるのです。

まとめ:その便利さには、理由(わけ)がある

今回は、ハンズフリーシューズ『Slide Fit®』を例に、身近な製品を支える特許の世界と、その権利を巡る知られざる攻防戦をご紹介しました。

私たちが「便利だな」と感じる製品の裏側には、開発者の方の努力と、それを守るための知的財産が数多く存在します。この一件は、一度登録された特許でさえも厳しいチェックの目にさらされることがあるという、知財の世界の大変さを示していると思います。

次にあなたが『Slide Fit®』を履くとき、あるいは店頭で見かけたとき。その滑らかな足入れ感の中に、審査を乗り越え、異議申立を経て、より強固になった「アイディア/発明の結晶」がそこには在ることをを感じてみてはいかがでしょうか。