【ニュース×知財】カキ大量死の発生 「美味しい」だけでは守れない。カキ大量死とシャインマスカットの教訓から学ぶ水産知財戦略

皆さん、冬の味覚「牡蠣(カキ)」はお好きですか?

鍋に、フライに、生食に。これからの季節に欠かせない食材ですが、今、その食卓に衝撃的なニュースが影を落としています。

2025年11月、国内生産量の約8割を占める瀬戸内海(広島、岡山、兵庫など)で、養殖カキがかつてない規模で「大量死」していることが報じられました。

一部の地域では6〜9割が死滅するという、まさに「災害級」の事態となっています。

気候変動により、「いつもの場所で、いつもの魚が獲れない」事態が常態化しつつある今、日本の水産業は「自然任せの漁業」から、技術で環境をコントロールする「養殖業」へと、生き残りをかけた転換を迫られています。

「いつも通っているスーパーに行っても、お目当ての魚が売っていない」

「秋なのに、サンマが高級魚すぎて食卓に並ばない」

そんな寂しい未来を避けるために、今、水産業界では「品種改良」や「生産技術の開発」が急ピッチで進められています。

しかし、「新しい技術や品種を作る」ということは、同時に「それを盗まれるリスクが生まれる」ということでもあります。

苦労して開発した技術を守らなければ、日本が過去に経験した「あの失敗」を繰り返すことになりかねないのです。

今回は、最新のニュースと国の戦略資料を読み解きながら、日本の水産業が目指す「知財武装」の最前線を解説します。

記事の目次

記事内容のスライドを無料配布中!

社内報での知財トピック紹介や、営業部・開発部との定例会議での情報共有など、

社内での知財への関心を高める「きっかけ」として是非ご自由ご活用ください。

※スライドはクレジット表記不要で、自由に編集・ご利用いただけます。ただし、本資料の再配布、販売、および有料セミナーでの利用など、営利を目的としたご使用はご遠慮ください。

※内容の正確性には万全を期しておりますが、ご利用の際は再度ご確認をお願いいたします。

【教訓】シャインマスカットはなぜ「流出」したのか?

水産業の未来を語る前に、まず農業界で起きた「シャインマスカット問題」の真実を振り返る必要があります。「海外に苗木を盗まれた」という被害者としての側面ばかりが強調されがちですが、知財の視点で見ると、そこには明確な「戦略の失敗」がありました。

「盗まれた」のではなく「権利を取らなかった」

日本が開発した高級ブドウ「シャインマスカット」が、中国や韓国で大量に栽培され、安価に販売されている問題。実はこれ、現地の法律上は「合法」な状態にあることをご存じでしょうか。

最大の原因は、日本側が「海外での品種登録(PVP)を期限内に行わなかったこと」にあります。品種登録には「新規性喪失の例外期間(日本での譲渡開始から一定期間内に出願しなければならない)」等のルールがありますが、日本側はこの期間内に出願を行いませんでした。

その結果、中国や韓国の事業者に合法的に権利を確保される隙を与えてしまい、日本はロイヤルティ(使用料)を請求する権利すら失ってしまったのです。

「良いものを作れば売れる」ではなく、「作った瞬間に世界で権利化しなければ、市場を奪われる」。この痛烈な教訓が、今の水産知財戦略の根底にあります。

【解説】種苗法と「海外での権利化」の落とし穴

なぜ「日本で登録した」だけではダメなのでしょうか? 知財には「属地主義(ぞくちしゅぎ)」という大原則があるからです。

- 日本の権利は日本だけ:日本で品種登録しても、その権利は海外には及びません。守りたい国ごとに、それぞれ登録する必要があります。

- 時間制限(優先権):「日本で出願してから1年以内(UPOV条約)」など、海外で権利を主張できる期間には限りがあります。これを過ぎると、「すでに世の中にある品種(新規性なし)」とみなされ、登録できなくなってしまいます。

つまり、「国内販売と同時に、海外出願のカウントダウンは始まっている」のです。このスピード感を持てるかどうかが、ブランドを守る分かれ道になります。

【国の戦略】攻めの「産業化」と、守りの「2つのガイドライン」

この教訓を活かし、水産庁は現在、「攻め」と「守り」をセットにした強固な戦略を推進しています。その構造は、大きく「親(戦略)」と「子(ガイドライン)」の関係になっています。

親:養殖業成長産業化総合戦略(攻め)

2020年に策定されたこの「養殖業成長産業化総合戦略」は、水産業を「稼げる産業」に変えるための基本方針です。天然資源が減る中で、「獲る漁業」から、ICTや品種改良を駆使した「マーケットイン型の養殖業」への転換を目指しています。

【用語解説】プロダクトアウトとは?

「Product Out(作ってから売る)」という考え方です。

従来の漁業や農業に多く、「良いものを作れば(獲れば)売れるはずだ」という生産者側の都合や技術を優先する方針を指します。

自然相手の漁業ではある種仕方がない面もありましたが、顧客のニーズとズレが生じやすく、価格が安定しない要因にもなります。

【用語解説】マーケットインとは?

「Market In(売れるものを作る)」という考え方です。

プロダクトアウトの対義語で、「消費者が求めている魚(味、脂の乗り、時期、価格など)に合わせて、計画的に生産・販売する」方針のこと。

環境をコントロールできる「養殖」だからこそ実現可能な、ビジネス視点の新しい漁業の形です。

子:守るための「2つのガイドライン」

産業化が進むと、そこには必ず「守るべき資産(強い魚やノウハウ)」が生まれます。これらを守るために、水産庁は2023年に2本のガイドラインを策定しました。

水産分野における優良系統の保護等に関するガイドライン

守る対象:「モノ(生物・種)」

ゲノム編集や選抜育種で生まれた「早く育つ魚」「病気に強い魚」などの新品種(優良系統)を守るための指針です。

手段:品種登録(育成者権)や特許権を取得し、権利を明確にすることで、シャインマスカットのような流出を防ぎます。

養殖業における営業秘密の保護ガイドライン

守る対象:「情報(ノウハウ)」

餌の配合比率、水温管理のデータ、給餌のタイミングなど、現場の職人技やデータを守るための指針です。

手段:あえて特許出願せず、社内の「営業秘密」としてブラックボックス化します。従業員の引き抜きや産業スパイへの対策(アクセス権限管理など)が中心となります。

(プロダクトアウトからマーケットインへの転換)

- 対象:モノ(種苗)

- 手段:権利化(オープン)

- 対象:情報(ノウハウ)

- 手段:秘匿化(クローズ)

【実例】現場で生まれている「水産特許」たち

国の戦略を受け、開発現場ではユニークな技術が次々と特許化されています。「IoT」「飼料」「養殖方法」の3つの分野から、最新の事例をご紹介します。

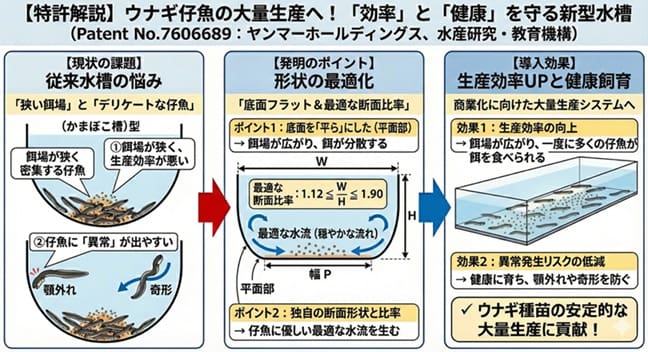

① IoT/機械:コスト1/20を実現!「ウナギ量産水槽」

開発:水産研究・教育機構、ヤンマーホールディングス等

シラスウナギの養殖コストを劇的に下げる技術が登場しました。従来のアクリルや塩ビではなく、安価で耐久性のあるFRP(繊維強化プラスチック)製を採用し、水槽内の水流を最適化することで、1水槽あたり約1000尾の生産に成功。これにより、種苗1尾あたりの生産コストを約20分の1(1800円程度)まで削減できると試算されています。

この技術は「仔魚を飼育するための水槽および仔魚の飼育装置」として特許(特許第7606689号)を取得済みであり、将来的な自動給餌システムとの連携も見据えた「スマート養殖」の基盤技術となっています。

【用語解説】IoT(アイ・オー・ティー)とは?

Internet of Things(モノのインターネット)の略称です。

これまでインターネットに繋がっていなかった「モノ(ここでは水槽や給餌機、センサーなど)」がネットに接続され、データをやり取りしたり、遠隔操作できるようになる仕組みのこと。

水産業では、水温や酸素濃度をスマホで確認したり、AIが魚の食欲を判断して自動で餌をあげるシステムなどに活用されています。

② 飼料:水を汚さず、よく食べる「粘性飼料」

技術:ウナギ目の仔魚用飼料(特開2025-116297) ※審査中

魚のエサにも特許の技術が詰まっています。ウナギの仔魚(レプトセファルス)は食べるのが下手で、従来のエサ(サメ卵など)は水中に散らばって水を汚しやすいという課題がありました。

そこで開発されたのが、特殊な粘結剤を用いた飼料です。このエサの凄いところは、「水の中では形を保つのに、洗うとすぐに壊れる」という絶妙な粘度調整にあります。仔魚が食べやすく(保形性)、かつ食べ残しはフィルターを詰まらせずに洗い流せる(洗浄性)ため、水質汚染を防ぎながら効率的に育てることが可能になります。

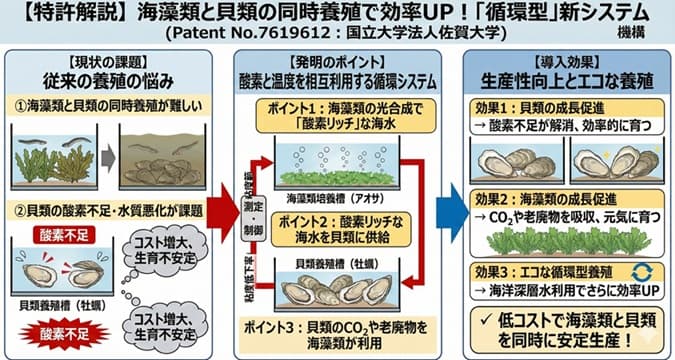

③ 養殖方法:カキとアオサの「Win-Win養殖」

技術:海藻類及び貝類養殖システム(特開2022-114928)

最後は、異なる生き物を一緒に育てるシステム特許です。カキ(貝類)とアオサ(海藻類)を連携させて育てる循環型の養殖方法です。

- アオサの役割:光合成で酸素(O2)を作り、カキに供給する。

- カキの役割:呼吸で二酸化炭素(CO2)と、排泄物(アンモニア)を出す。

- 循環:アオサは、カキが出したCO2とアンモニアを栄養にしてグングン育つ。

お互いの「排出したもの」を「必要なもの」として交換し合うことで、成長を促進し、環境負荷も下げる。まさにSDGs時代の養殖技術と言えます。

【表でまとめ】「自動給餌システム」に見る、水産業の知財地図

ここまで個別の事例を見てきましたが、実際の養殖現場(スマート水産業)では、一つのシステムを守るために複数の権利が複雑に絡み合っています。

代表的な「自動給餌(きゅうじ)システム」を例に、知財の全体像を整理してみましょう。

このシステムは、「技術(青)」「デザイン(赤)」「ブランド(緑)」という3つの側面から、多角的に保護されています。

※※スマートフォンでご覧の方は表を横へスクロールできます※※

| 分類 | 権利・法律 | 登録 | このシステムでの保護対象(例) |

|---|---|---|---|

| 技術・アイデア (仕組みを守る) |

特許権・実用新案権 | 必要 |

・AIが魚の食欲を解析するアルゴリズム ・計算装置や制御の仕組み |

| 営業秘密 (不正競争防止法) |

不要 |

・センサで収集した水温やデータ ・外部に出さない独自の飼育ノウハウ |

|

| デザイン・表現 (見た目を守る) |

意匠権 | 必要 |

・給餌装置(ロボット)の独創的な形状 ・操作画面のデザイン |

| 著作権 | 不要 |

・制御プログラムのソースコード ・操作マニュアルやパンフレット |

|

| ブランド・品質 (信用を守る) |

商標権 | 必要 |

・給餌システムの製品名やロゴ ・生産された魚のブランド名(「〇〇鯛」など) |

| 地理的表示 (GI) | 必要 |

・特定の産地・品質基準を満たした農林水産物 (加工食品等の名称保護) |

【ここがポイント】

- 技術は「特許」と「秘密」で使い分ける: 外部に公開して独占権を得る部分は「特許」に、データや核心的なノウハウは「営業秘密」として隠す、という戦略(オープン&クローズ)が重要です。

- 登録が必要なものに注意: 特許、意匠、商標などは、特許庁へ出願し登録されなければ権利が発生しません。「作ったから大丈夫」ではない点に注意が必要です。

まとめ

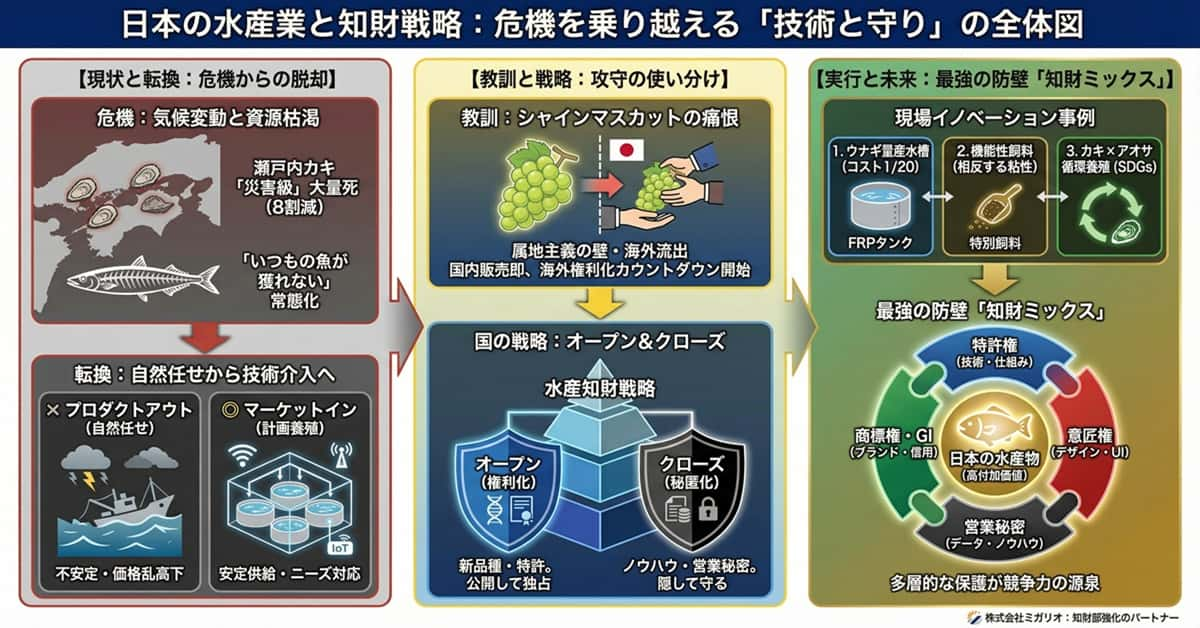

今回は、カキの大量死ニュースを入り口に、水産業における知財戦略を見てきました。以下に、本記事の要点(危機、教訓、国の戦略、現場の事例、知財ミックス)を一枚の図解にまとめたものを掲載します。全体像の振り返りにご活用ください。

- 過去の教訓:作った技術はすぐに権利化しないと、シャインマスカットのように合法的に市場を奪われる。

- 国の戦略:「強い種」は特許・品種登録で守り、「現場のノウハウ」は営業秘密で守る(2つのガイドライン)。

- 未来の形:IoT水槽や機能性飼料など、水産業は「場所」の産業から「知財」の産業へ進化している。

気候変動により、伝統的な漁場という「地の利」が失われつつある今。日本の水産業が世界で戦うための唯一の武器は、こうした「技術という名の知財」なのかもしれません。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。