データは「孤立」から「共生」へ。自然界のネットワークに学ぶ。グラフデータDBが切り拓く真の知財活用の実現。

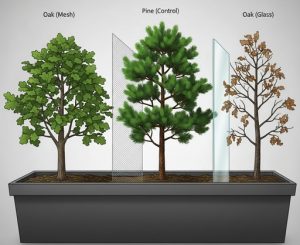

とある漫画の松の木と樫の木の実験

先日読んだ、ある漫画の中に興味深い実験の内容が出てきました。

その内容は以下の通りです。

まず、プランターの真ん中に松の木を植え、その両側に樫の木を植えます。

水やりや日照時間などの条件はすべて同じ。

唯一違う条件は、松と樫の間の地中に入れられた、たったひとつの「仕切り」だけ。

片方は、水や栄養は通すけれど根は通れない「網目の仕切り」。

もう片方は、完全に遮断してしまう「ガラスの仕切り」。

そして、数ヶ月後が経った後。

結果としては、網目で仕切られた樫は元気に育ち、

ガラスで仕切られた樫は、枯れてしまったのです。

森のインターネット──「知」と「共生」の不思議な力

この実験結果の鍵を握っていたのは、地中に張り巡らされた「糸状菌(菌糸)」の存在です。菌糸は、植物の根と根をつなぐ巨大なネットワークを築くだけではありません。栄養や水分、さらには外敵の襲来といった「危険信号」を伝達し合う、いわば森の通信網なのです。※

たとえば、ある木が虫に食べられ始めたという信号を受け取ると、遠く離れた別の木が、それに備えて防御物質を作り始めるという研究結果もあります。

さらに興味深いのは、異なる種類の木々が、このネットワークを通じて栄養を「分け与える」共生の仕組みもわかってきている点です。弱っている木にはより多くの栄養が送られ、全体として森の健全性が保たれているのです。

参考:『森林生態系を支える菌根菌ネットワーク【地面の下のたからもの】』

※歯根菌=糸状菌という大きなグループの中に含まれる、植物にとって特別な役割を持つ菌

データの世界における「つながり」──グラフデータベースの力

この「つながり」を、データの世界で表現できるのがグラフデータベース(グラフDB)です。

従来のRDB(リレーショナルデータベース)は、Excelのシートのように表形式でデータを管理します。そのため、たとえば「顧客」と「購入履歴」、「製品」といったバラバラの表から情報を探すには、それぞれの表を照らし合わせてつなぐ、「JOIN」という複雑な操作が不可欠です。データが増え、つながりが複雑になるほど、この作業は手作業で住所録を何度も行き来するような、大きな負担になってしまいます。

グラフDBの最大の強みは、この情報のつながりを直感的にたどることができる点に加えて、新しいデータ要素を容易に追加できる柔軟性にもあります。

RDBでは、新しい情報を追加するたびに表の構造を見直したり、他の表との関連付けを定義し直したりする手間が発生します。しかし、グラフDBは、既存のデータ構造を変えることなく、新しいノードとエッジを自由に追加していけます。まるで枝や葉が自然に増えていく木のように、データネットワークを柔軟に拡張していけるのです。

知財と事業を「つなぐ」ことで生まれる価値

多くの企業では、特許や論文といった「知財情報」と、売上や顧客データなどの「事業情報」が分断されています。しかし、この両者をグラフDBでつなぐと、全く新しい視点が生まれます。

新規事業の糸口を見つける

- 自社の特許ポートフォリオと市場データを接続すると、これまで見過ごされていた「自社の技術が、どの市場に応用できるか」が浮き彫りになります。

R&D投資を最適化する

- どの特許群が、どの製品ラインや顧客ニーズにつながっているかを可視化することで、「今後どの領域に研究開発投資をすべきか」の判断材料を得られます。

競合の弱点を把握する

- 競合企業の特許情報や共同研究ネットワークをマッピングすることで、「競合がどこに力を入れているか」はもちろん、「意外な技術的弱点」まで見えてくるかもしれません。

さらに、企業の知財部が特許庁の審査官データを管理し、自社の出願案件と紐づけて分析することで、より深い戦略を練ることが可能になります。たとえば、特定の審査官が過去にどのような技術分野の特許を認めてきたか、といった傾向をグラフDBで可視化することで、出願書類の作成方針を調整したり、審査官との面接時にどのような点に重きを置いて説明すべきかといった具体的な戦略を立てられます。これにより、特許取得の成功確率を高めることにもつながります。

グラフDB × 生成AIが拓く未来、そして人間の役割

AI技術の進化、特に生成AIの台頭は、知財業界に大きな変化をもたらしています。実際に先日の知財・情報フェア&コンファレンスでも生成AI関連のサービスを提供しているブースに多くの人が集まっており、プレゼンテーションの内容もそれに関連したものが多かったように思います。しかし、AIが魔法のようにすべてを解決してくれるわけではありません。AIを最大限に活用するには、人間が「何をさせたいか」を明確に指示する必要があります。

たとえば、AIに「自社のバッテリー技術で、新規市場展開の可能性がある分野は?」と尋ねるにしても、その答えを出すためには、まず自社内外にどのような情報(ノード)があり、それらがどうつながっているか(エッジ)を把握していなければなりません。

AIは、入力された情報(グラフDBに蓄積されたデータ)をもとに、人間が気づかなかった洞察を素早く提示する強力な「助手」です。しかし、その「助手に何をさせるか」を考えるのは、あくまで私たち人間です。

盲目的に「今の業務をAIに置き換えよう」と考えるだけでは、思ったような効果は得られません。

だからこそ、まずは「自社の知財と事業に、どんな情報が孤立しているか」を把握し、それらをどうつなげて「活かしたいのか」を多角的な視点で検討する。そしてその上で、AIに適切な「指示」を与える必要があります。

まとめ:森の知恵を企業の力に

菌糸ネットワークが森全体を支えるように、グラフDBと生成AIの組み合わせは、企業の知財と事業をつなぐ「見えない網目」になり得ます。

孤立したままのデータは、ガラスで隔てられた樫の木と同じ。せっかくの資産も十分に生かされません。

しかし、知財と事業を「網目の仕切り」でつなげば、新しい価値が生まれ、企業の戦略は一気に広がります。

自然界の知恵を、私たちは今、最新の技術で実装できる段階にいます。

あなたの会社のデータは、今、ガラスで仕切られていませんか?