日本の基礎研究の現在地とこれから 「知の源泉」を枯らさないために。ノーベル賞受賞の北川氏が口にした基礎研究と長期支援の重要性

「基礎研究こそ資金必要」ノーベル賞受賞者が語る重み

本日、あるニュース記事を読みました。

それは、ストックホルム大学で行われた、ノーベル賞受賞者による記念講演(ノーベル・レクチャー)の報道です。今年の10月にノーベル化学賞への選出が発表された北川進氏(京都大学)が、自身の研究を「隙間の化学」と表現し、その独自の視点と未来への可能性を語る中で、「基礎研究の意義・重要性」にも言及されたとの内容でした。

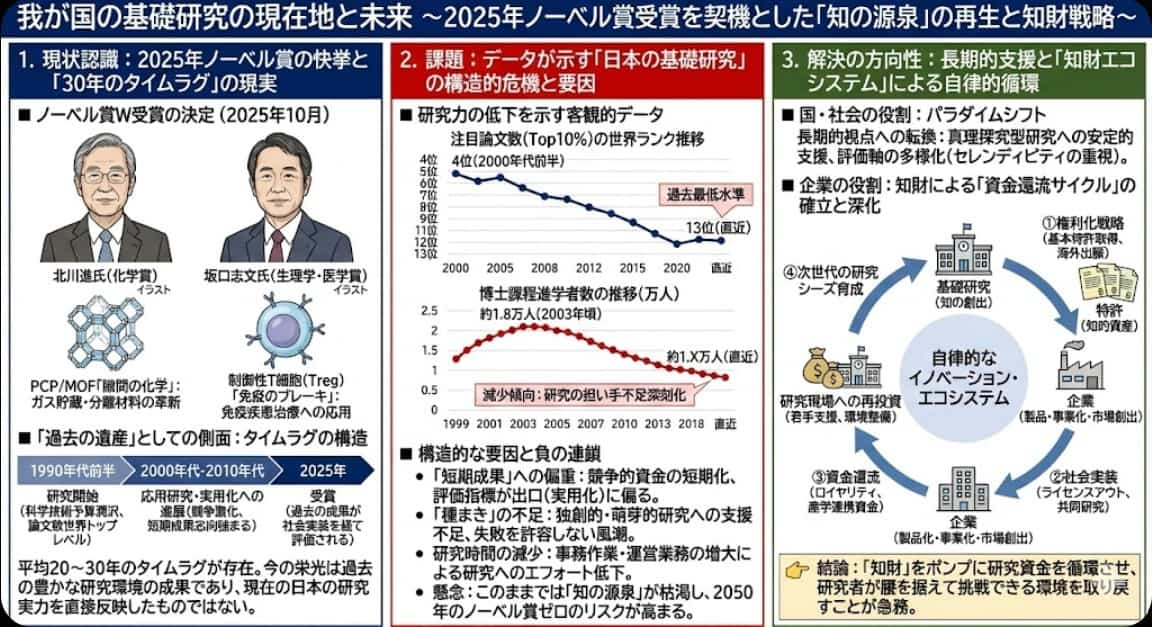

同じくノーベル生理学・医学賞を受賞された坂口志文氏(大阪大学)と共に、日本人がダブル受賞を果たしたこの2025年。今年は間違いなく日本の科学史にとってもメモリアルな年になりました。

この明るいニュースは、間違いなく日本の科学技術の底力を世界に証明するものですが、そんな時にこそ、少し立ち止まって考える必要があるのかもしれません。

それは、「この功績は、30年近く前の日本の豊かな研究環境が生んだ果実であり、今の日本の実力がそのまま評価されたわけではないかもしれない」という点です。

この記事では、世界を変えたお二人の偉大な研究内容を解説するとともに、データが示す「日本の基礎研究の現状」と、そこから見えてくる課題、そして未来のイノベーションを守るために必要なアクションについて考えてみたいと思います。

記事の目次

研究開発と知財をつなぐ「管理システム」

研究者と知財部との連携を強化する知財管理システム「MIGARIO/FRIO」の資料はこちら。

※フォーム入力後、すぐに資料をご覧いただけます。

【基礎知識】「基礎研究」と「応用研究」は何が違う?

本題に入る前に、ニュースでよく耳にする「基礎研究」という言葉について、少し整理しておきましょう。科学技術の研究は、大きく「基礎研究」と「応用研究」の2つに分けられます。

- 基礎研究(Basic Research):

「なぜ?」「どうなっているの?」という知的好奇心に基づき、新しい法則や原理を発見する研究です。すぐに役に立つか(お金になるか)は分かりませんが、将来のイノベーションの「種」となります。 - 応用研究(Applied Research):

基礎研究で見つかった原理を利用して、「具体的な製品」や「実用化」を目指す研究です。ビジネスに直結しやすい反面、既存の枠組みを超えるような大発見は生まれにくい側面があります。

ノーベル賞の対象となるのは、多くの場合、前者の「基礎研究」です。誰にも見向きもされなかった「0から1を生み出す発見」こそが、数十年後の世界を大きく変える力を持っているからです。

【解説】世界を変えた2つの「基礎研究」

では、今回受賞されたお二人の「基礎研究」は、どのようなものだったのでしょうか。専門用語を使わずに解説します。

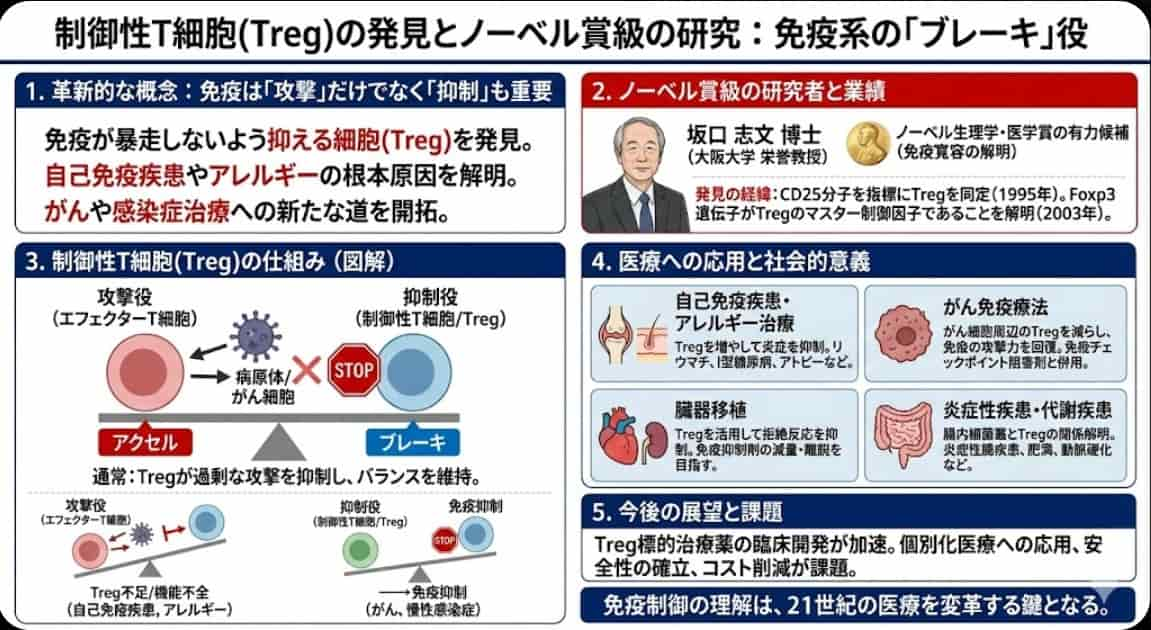

① 坂口志文氏:免疫の「暴走」を止めるブレーキ役を発見

私たちの体には、ウイルスや細菌などの外敵を攻撃する「免疫」というシステムが備わっています。坂口先生が発見した「制御性T細胞(Treg:ティーレグ)」は、いわばこの免疫システムの「ブレーキ役」です。

かつては「そんな細胞は存在しない」とさえ言われていた中、坂口先生は信念を持って研究を続け、この細胞を特定しました。この発見の凄さは、「ブレーキを人為的に操作する」ことで、全く逆の病気を治療できる可能性を拓いた点にあります。

制御性T細胞(Treg)が拓いた「2つの道」

- ブレーキを「外す」治療 → がん免疫療法

がん細胞に対して遠慮してしまっている免疫のブレーキを外し、攻撃力を全開にさせることでがんを叩きます。 - ブレーキを「強める」治療 → 臓器移植・アレルギー治療

移植した臓器を異物として攻撃してしまう反応や、花粉症などの過剰な反応を、ブレーキを強めることで抑え込みます。

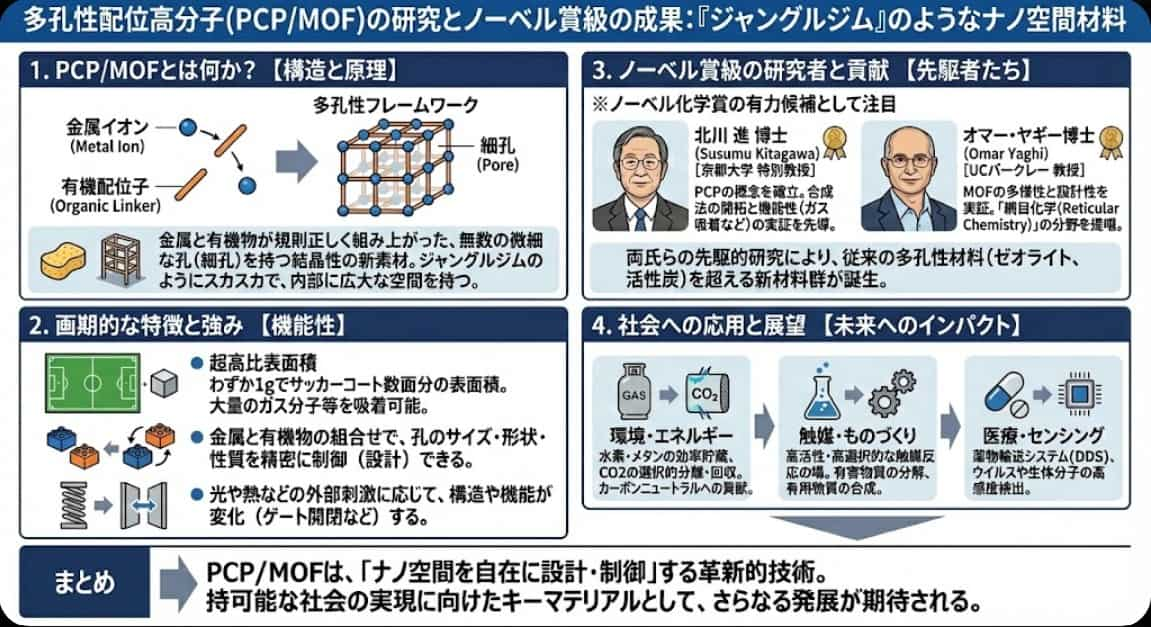

② 北川進氏:気体を自在に操る「ナノのジャングルジム」

北川先生が開発した「多孔性配位高分子(PCP/MOF)」は、金属と有機物をジャングルジムのように組み上げた、目に見えないほど小さな穴だらけの新しい材料です。

従来の材料では難しかった「特定の気体だけを捕まえる」ことを可能にしました。北川先生はこれを「隙間の化学」と呼んでいます。

「隙間」が拓く未来の可能性

この技術の革新性は、ジャングルジムの格子のサイズを「分子レベルで自在に設計できる」点にあります。脱炭素などの環境問題だけでなく、まだ実現していない未来の技術への応用も期待されています。

【現在と未来へのインパクト】

- 環境・エネルギー(実装中):

工場や大気中のCO2だけを効率よく回収する技術や、爆発しやすい水素を安全・コンパクトに貯蔵する技術。 - 医療・創薬(未来):

体内の患部まで薬を運び、そこで初めてカプセルを開く「ドラッグデリバリーシステム(DDS)」への応用。 - 水資源(未来):

砂漠のような乾燥地帯でも、空気中のわずかな水分だけを吸着し、飲み水を生成する技術。 - 宇宙開発(未来):

宇宙船内の限られた空気を浄化・リサイクルするシステムへの活用。

お二人の研究に共通するのは、「すぐに儲かる」ことを目指したのではなく、「自然界の真理を知りたい」という純粋な知的好奇心(基礎研究)からスタートしている点です。

ノーベル賞受賞までにかかる長い年月

今回のダブル受賞は本当に喜ばしいことですが、ここで一つ、知っておくべき重要な事実があります。

それは、基礎研究の成果が生まれ、その価値が社会に認められ、ノーベル賞を受賞するまでには、平均して20年〜30年もの長い時間がかかるということです。

- 1990年代

発見と提唱

坂口先生がTregの存在を実証する論文を発表したのが1995年。北川先生がMOFの革新的な合成法を発表したのが1997年です。当時の日本は科学技術予算が潤沢で、論文数も世界トップクラス。多くの研究者が、失敗を恐れずに挑戦的なテーマに取り組める環境がありました。 - 2000-2010年代

検証と応用

当初は疑いの目で見られることもあった発見が、世界中の研究者による追試によって正しさが証明され、応用研究が加速します。医学への適用や、産業用素材としての開発が進み、社会に不可欠な技術へと成長していきました。 - 2025年

世界的な評価/ノーベル賞受賞!

30年近く前に生まれた研究が、人類全体への発展の貢献の観点から受賞に至りました。

つまり、今回の2025年の受賞は、「1990年代〜2000年代初頭の、日本が科学技術立国として勢いのあった時代の成果」が、今ようやく世界に評価されたものだと言えます。

では、翻って「現在の日本」の研究環境はどうなっているのでしょうか?次の章で詳しく見ていきましょう。

データから読み解く、日本の基礎研究の現在地

決して、「今の研究者が頑張っていない」わけではありません。現場の研究者は、予算獲得の激化や事務作業の増大に追われながらも、必死に人類の知の最前線を広げようとしています。

しかし、文部科学省が公表しているデータには、以前とは異なる変化が表れているようです。

| 指標 | 約20年前 (2000年代前半) |

現在 (直近データ) |

|---|---|---|

| 注目度の高い論文数 (Top10%補正論文数) |

世界 4位 | 世界 13位 (過去最低水準) |

| 博士課程進学者数 (研究の担い手) |

ピーク (約1.8万人) |

減少傾向 |

データ低下の背景にあるものとは?

この変化の背景には、いくつかの構造的な課題が影響していると考えられています。

- 「質」の変化:

単に論文の数が減っているだけではありません。「Top10%補正論文数」という、世界中の研究者から多く引用される「影響力の高い論文」のシェアが減少しています。これは、世界を変えるようなインパクトのある研究成果が、以前に比べて生まれにくくなっている可能性を示唆しています。 - 「人」の減少:

研究の現場を支えるのは、大学院の博士課程の学生たちです。しかし、経済的な不安やキャリアパスの不明確さから、日本の若者が博士課程への進学を慎重に考える傾向が強まっているようです。研究者の卵が減ることは、将来の研究成果に影響を与えるかもしれません。 - 「時間」の課題:

これはデータには表れにくいですが、現場の切実な声として「研究時間の減少」が挙げられることがあります。短期的な競争的資金を獲得するための書類作成や運営業務により、肝心の実験や思索に充てる時間が十分に取れていないという指摘もあります。

これらの事実を踏まえると、もしかすると私たちは、「成果」を少し急ぎすぎているのではないか、という側面が見えてくるかもしれません。

製品化のスピードや、3年〜5年といった短期間で市場に出回るかどうか、すぐにビジネスになるか、という「出口」を重視するあまり、北川先生のMOFのような「一見すぐには役に立たないが、将来大化けする研究」の芽を見落としてしまっている可能性も考えられるのではないでしょうか。

もちろんビジネスとしてのスピード感は重要です。しかし、もし私たちが「すぐに結果が出ない研究」に対しても寛容になり、長期的な視点で投資を行う文化を取り戻せれば、日本の研究力は再び上昇気流に乗るポテンシャルを秘めているはずです。

現状のデータは厳しいものですが、見方を変えれば、まだ変革の余地がある「伸びしろ」と捉えることもできるのかもしれません。

研究と資金をつなぐ「知財」の役割

では、具体的なアクションとして何ができるでしょうか。ここで重要になるのが「知財(知的財産)」の活用です。知財は単に技術を守る「盾」であるだけでなく、研究を継続させるための「ポンプ」の役割も果たすことができるからです。

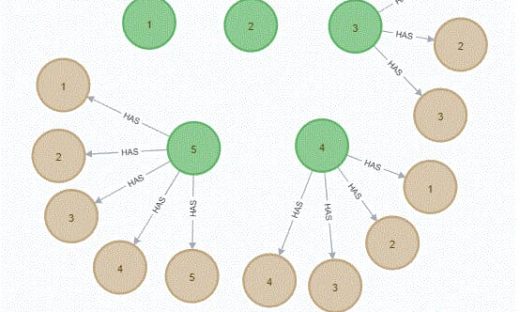

知財で「資金の還流サイクル」を作る

素晴らしい研究成果を、ただ論文にするだけでなく「特許」として権利化することで、以下のような資金の好循環を生み出せる可能性があります。

【理想的なエコシステム】

- STEP 1:権利化(資産をつくる)

大学や研究機関で生まれた基礎研究の成果を、早い段階で特許出願します。これにより、技術的な優位性を確保し、海外企業などによる無断使用(タダ乗り)を防ぎます。 - STEP 2:ライセンスアウト(社会で使う)

権利化した技術を、製品化能力のある企業にライセンス供与(実施許諾)します。企業は独占的な技術を使って新製品を開発し、市場で利益を上げます。 - STEP 3:収益還元(現場に戻す)

ここがポイントです。企業が得た利益の一部を「ロイヤリティ(実施料)」として大学や研究室に還元します。この資金が、「次の研究のための自由な資金」となります。

国からの補助金だけに頼るのではなく、自らの発明が稼いだお金で、さらに新しい発明を生み出す。

このような自律的なサイクルを構築できれば、研究者は短期的な予算獲得競争に追われることなく、腰を据えて「本当にやりたい研究」に没頭できる環境に近づくかもしれません。

企業の知財担当者の皆様にとっても、自社の利益だけでなく、そのライセンス料が「次のノーベル賞」を育てる水になると思えば、契約交渉一つにも新たな意義が生まれるのではないでしょうか。

まとめ

2025年のノーベル賞ダブル受賞は、日本の基礎研究が積み上げてきた偉大な功績です。

坂口先生の「Treg」も、北川先生の「PCP/MOF」も、長い年月とたゆまぬ努力の結晶であり、今まさに世界を救う技術として輝いています。

このバトンを途絶えさせないために。

企業や社会全体が研究者を支えることはもちろんですが、何より国が「目先の成果」だけに囚われず、長期的な視点で基礎研究を支援する体制へと舵を切ることが必要とされているのではないでしょうか。

今回の受賞を単なるお祭り騒ぎで終わらせず、私たち一人ひとりが日本の科学技術の未来を考え、行動するきっかけにすることが大切なのではないか、と考えています。

今回の受賞を単なるお祭り騒ぎで終わらせず、私たち一人ひとりが日本の科学技術の未来を考え、行動するきっかけにすることが大切なのではないか、と考えています。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。