㈱ほぼ日さんが持つ特許に学ぶ!特許申請でよく出てくる「意見書・手続補正書」って何?特許庁への「反論」について解説

あの糸井重里さんが率いることで有名な「株式会社ほぼ日」さんが様々な特許を取得していることをご存知ですか?

コピーライターの糸井重里さんが代表を務める「株式会社ほぼ日」。クリエイティブなコンテンツや「ほぼ日手帳」のような愛されるプロダクトで、多くのファンを魅了し続けています。最近、待望の『ほぼ日手帳アプリ』がリリースされ、大きな話題を呼んでいますね。

●参考ニュース記事:『「ほぼ日手帳」アプリ、正式サービス開始 スマホを持ち歩くだけで1日を記録 人“考”知能のコメントも』 ITmedia NEWS 2025年10月15日 17時05分 公開

スマートフォン一つで日々の記録が楽しくなる、いかにも「ほぼ日」らしいこのアプリ。しかし、今回はこのアプリの話だけで終わりません。実は、糸井重里さんが率いるこのクリエイティブ集団が、その独創的なアイデアを守るために「特許」という武器を戦略的に活用していることは、あまり知られていないのではないでしょうか。

この記事では、新アプリを入り口に、株式会社ほぼ日が持つ特許の具体例を挙げながら、その取得に至るまでのプロセスと思想に迫ります。クリエイティブな企業の、もう一つの顔を覗いてみましょう。

「ほぼ日」のユニークな製品と、それを支える特許

株式会社ほぼ日は、「いい時間」をテーマに、ウェブサイト運営から文具、雑貨、衣類に至るまで、多岐にわたる事業を展開しています。その中でも、同社の創造性と技術力が見事に融合した製品が「ほぼ日のアースボール」です。

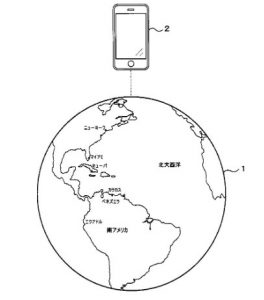

AR技術で地球を学ぶ「ほぼ日のアースボール」

「ほぼ日のアースボール」は、専用アプリをかざすことで、地球儀上にリアルタイムの雲の様子や世界の様々な情報が浮かび上がる、革新的なAR地球儀です。この「遊びながら学べる」というユニークな体験は、子どもから大人まで多くの人々を惹きつけています。

そして、この画期的な製品体験の裏側では、もちろん他社が簡単に真似できないように、独自の技術が特許によってしっかりと保護されているのです。

【「ほぼ日のアースボール」公式サイト】

遊びながら地球の今が学べる「ほぼ日のアースボール」。

詳しい製品情報はこちらの公式サイトをご覧ください。

https://earthball.1101.com/

アースボールの体験を支える特許技術

アースボールに関連する特許の一つが、特許第7449437号です。この技術は、地球儀をどう回しても、ARコンテンツがスムーズかつ正確に表示されるためのもの。具体的には、「球体の表面画像をスマホで読み取り、その傾きや向きに合わせてARコンテンツを表示させるときに、処理の負担を軽くしつつ、表示のズレを抑える技術」が権利化されています。

この特許があるからこそ、「ほぼ日」は他社に模倣されることなく、ユニークな製品価値を提供し続けることができるのです。クリエイティブなアイデアを、ビジネスとして成立させるための重要な基盤と言えるでしょう。

【知財の基本】特許取得は一直線じゃない!

審査官との「対話」の物語

さて、このアースボールの特許ですが、実は出願してすぐに「はい、OKです!」と認められたわけではありません。特許庁の審査官との間で、様々なやり取りを経て、ようやく登録に至りました。このプロセスを知ると、特許が単なる「申請書類」ではなく、発明の価値を認めてもらうための「対話の記録」であることが分かります。今回は、そのプロセスの中から特に重要な4つのステップを覗いてみましょう。

【豆知識】特許取得までの平均期間は?

特許を出願してから権利が登録されるまでには、平均して約1年半から2年ほどかかります。審査の順番待ちや、今回ご紹介するような審査官とのやり取りがあるため、意外と時間がかかるものなのです。ただ、早期審査制度を利用すれば、これを大幅に短縮でき、一気に2.3か月程度に短縮されるケースもあります。

ステップ① 審査官からの「待った!」:拒絶理由通知書

出願された発明は、特許庁の審査官が「新しいか?」「誰でも思いつくものではないか?」などを厳しくチェックします。その過程で「このままでは特許にできませんよ」という点が見つかると、「拒絶理由通知書」という書類が送られてきます。

これは決して「あなたの発明はダメです」という最終宣告ではありません。「この点について、もっと詳しく説明したり、権利の範囲を修正したりすれば、特許になる可能性がありますよ」という、審査官からの“宿題”や“対話のきっかけ”のようなものです。実際、多くの出願がこの通知を受け取ります。

ステップ② 反論と説明のターン:意見書・手続補正書

審査官からの“宿題”に対して、出願人は「意見書」と「手続補正書」という2つの書類で応答します。

- 意見書:「私たちの発明は、審査官が指摘した技術とはここが違います。だから新しいんです!」と、言葉で反論・説明する書類です。発明の独自性をアピールする、いわばプレゼンテーション資料のようなものです。

- 手続補正書:拒絶理由を解消するために、発明の権利範囲を少し狭めるなど、内容を修正する書類です。審査官の指摘を受け入れ、権利内容をより適切で強固なものに調整する役割があります。

この2つの書類をセットで提出し、「説明は尽くしましたし、直すべきところは直しました。これでどうでしょう?」と、審査官にボールを投げ返すわけです。

ステップ③ 直接会って熱意を伝える:面接

書類のやり取りだけでは発明の凄さが伝わりきらない!そんな時には、審査官と直接会って発明の内容を説明する「面接」という機会を活用することができます。アースボールの特許審査でも、この面接が行われています。

面接では、発明者は製品のデモを見せたり、図を使ったりしながら、発明のポイントを熱意をもって直接伝えることができます。審査官も、書類だけでは分からなかったニュアンスや発明の背景を理解でき、審査がスムーズに進むことが多い、非常に重要なプロセスです。

ステップ④ 小さなミスはおまかせ:職権訂正

審査の最終段階で、発明の本質とは関係ない、明らかな誤字脱字や形式的な不備が見つかることがあります。そんな時、審査官が自らの権限で「ここはこう直しておきますね」と修正してくれることがあります。これを「職権訂正(しょっけんていせい)」と言います。アースボールの審査でも、出願書類の要約部分にこの職権訂正が入っています。これも審査を円滑に進めるための仕組みの一つです。

このように、特許取得の裏側では、出願人と審査官による真剣な「対話」が繰り広げられているのです。

【まとめ】クリエイティブと知財は両輪である

今回は、「ほぼ日手帳アプリ」の登場をきっかけに、糸井重里さんが率いる株式会社ほぼ日の知られざる一面、つまり「知的財産」の面に焦点を当ててみました。

クリエイティブなアイデアやプロダクトが、いかにして生まれ、そして守られているのか。その裏側には、企業の努力やアイデア、そしてそれをビジネスとして成立させるための情熱と、特許という冷静な戦略が存在します。

皆さんも、お気に入りの製品やサービスに出会ったとき、「この会社のクリエイティビティは、どんな知財で守られているんだろう?」という視点を持ってみると、ものづくりの世界がさらに面白く、深く見えてくるかもしれません。まずは気軽に、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を覗いてみてはいかがでしょうか。