HAPS(空飛ぶ基地局)が遂に実用化へ!「機体」のソフトバンクvs「通信網」のNTT、知財目線で見る戦略の違いとHAPSが実現できる日本の未来

災害で「圏外」になる恐怖。情報が途絶えるとはどういうことか?

大地震や台風など、大規模災害が発生した瞬間。私たちがまず頼りにするのは、スマートフォンや携帯電話です。家族の安否確認、救助要請、最新の災害情報の入手など、通信インフラはまさに「命綱」となります。

しかし、その命綱はあまりにも簡単に断たれてしまいます。地上の基地局は、停電や物理的な損壊、アクセス集中によって、いとも簡単に機能を停止してしまうからです。「圏外」という表示がもたらす絶望感と孤立感は、被災地での不安を何倍にも増幅させます。

もし、地上の影響を一切受けない「空からの通信網」があったなら。その通信が途絶えさえしなければ、救える命、防げる混乱がどれほど多くあるでしょうか。

今、そのSFのような構想を現実のものとするため、日本の通信インフラを牽引する二大巨頭が、空の覇権をかけて壮絶な技術開発競争を繰り広げています。本記事は、公開されているニュースや特許情報から、両社の戦略をあくまで「推察」するものとして、その戦略の違いを考察していきましょう。

【解決策】成層圏から電波を届ける「HAPS(空飛ぶ基地局)」とは?

その切り札となるのが、「HAPS(ハップス)」です。High Altitude Platform Stationの略で、直訳すれば「高高度プラットフォーム局」、いわば「空飛ぶ基地局」です。

HAPSは、地上から約20km上空の「成層圏」を飛行します。飛行機が飛ぶ高度(約10km)よりも遥か上空で、天候の影響をほとんど受けません。また、人工衛星(数百〜数万km)よりも地上に近いため、通信の遅延が少なく、高速な通信が可能という利点があります。

HAPSの真の価値は、単なるエリアカバーだけではないようです。それは、「地上の影響を受けない、第2の通信網」としての役割です。災害時にも空から電波を届けるだけでなく、これまで通信が届かなかった山間部や離島、海上をカバーし、日本全国の「圏外」を解消する力を持っていると考えられます。

【ちなみに】HAPSと人工衛星、ドローンとの違いは?

- HAPS(高度 約20km)

成層圏を飛行。天候の影響を受けず、地上に近いため通信遅延が少ない。一つの機体で広範囲(直径200km程度)をカバーできるのが強みです。 - 人工衛星(高度 数百〜数万km)

宇宙空間を周回。カバー範囲は極めて広いですが、地上から遠いため通信に遅延が発生しやすい(特に静止軌道衛星)という側面があります。 - ドローン(高度 数十〜数百m)

上空低い場所を飛行。ピンポイントでの通信確保や物流に強いですが、天候の影響を受けやすく、飛行時間やカバー範囲も限定的です。

HAPSは、まさに衛星とドローンの中間に位置し、両方の「いいとこ取り」を狙う技術と言えそうです。

【国の動き】商用化へ大きく前進!HAPS利用の制度化

この未来のインフラ構想は、国を挙げて推進されています。2025年10月には、総務省がHAPSの商用利用に向けた制度化を進めていく方針だと報じられました。 これにより、これまで実証実験が中心だったHAPSが、いよいよ2026年からそう遠くない未来に商用化に向けて大きく舵を切ったことになります。

『「空飛ぶ基地局」来年にも実用化…成層圏の無人機にアンテナ搭載、災害時の通信確保に期待』讀賣新聞オンライン 25.10.29

【本記事のスタンスについて】

なお、本記事でこれから解説する特許は、各企業が出願・登録している膨大な知的財産の中のあくまで一例です。これら公開情報や最新のニュース動向などを確認した上で、筆者が両社の戦略を「推察」したものに過ぎません。当然、各企業は他にも多くの出願・特許登録をしており、実際の戦略や考え方とは異なる可能性もある点をご理解いただいた上で、読み進めていただければ幸いです。

この空のインフラを巡り、国内の二大巨頭、ソフトバンクとNTT(NTTドコモ)が、全く異なるアプローチで開発を進めているように見受けられます。

【戦略① ソフトバンク】

「機体(ハード)」で空を押さえるハイブリッド戦略

ソフトバンクのアプローチは、「空のプラットフォーム」そのものを自ら開発・運用し、地上のスマートフォンへ直接電波を届けるというもののようです。

最新動向:用途に応じた「機体」の使い分け

ソフトバンクはHAPSの機体開発において、「ハイブリッド戦略」を採っていると見られます。

- 先行する「飛行船型」

約1ヶ月の滞空が可能とされる飛行船型のHAPSを開発しており、2026年度中の商用化を目指しています。 まずはこちらを先行させ、早期のサービスインを狙うようです。 - 長期滞空の「固定翼型(Sunglider)」

翼をソーラーパネルで覆い、数ヶ月単位での長期滞空を目指す「Sunglider(サングライダー)」の開発も並行して進めています。

(参考:ロボットスタート「ソフトバンク、成層圏通信「HAPS」飛行船型は2026年度中、固定翼型は2027年度中に商用化へ」)

なぜソフトバンクは2種類の機体を開発するの?(推察)

これは、HAPSに求められる役割が多様だと想定しているからかもしれません。

- 飛行船型(早期商用化・中期間)

比較的早く実用化でき、災害時の緊急展開や、イベント時など「特定の期間・場所」を集中的にカバーするのに適していると考えられます。 - 固定翼型(インフラ化・超長期間)

数ヶ月単位で飛び続けることで、「常設のインフラ」として広大なエリアを恒久的にカバーすることを目指しているのでしょう。

ソフトバンクは、両方の機体を使い分けることで、多様なニーズに応えようとしているのかもしれません。

特許に宿る戦略:「機体をいかに飛ばし続けるか」(推察)

この戦略の核心は「機体の安定運用」、特にエネルギー効率にあると推察されます。ソフトバンク(HAPSモバイル)は機体運用に関する特許を数多く出願していますが、その中の1つが発電システムに関する技術です。

例えば、以下のような特許があります。

【特許解説】ソフトバンクの「発電システム」

特許第7463484号 「発電システム、及び飛行体」

・技術的な課題(推察):

HAPSが飛ぶ成層圏では、日中は強い太陽光を受けられますが、日の出や日の入り時、また機体の傾きによっては日射が弱くなります(特許文献【0032】)。この時発生する「微弱電力」は、機体の推進力などに使うための主要な「パワーコンディショナ」を動かすには足りず、これまでは発電していても「捨てられて」いた可能性が考えられます。(特許文献【0033】)

・特許による解決策(推察):

この捨てられていた微弱電力を回収するため、「蓄電部(キャパシタやバッテリなど)」を回路に追加します(特許文献【0034】)。そして、「切替制御部」という頭脳が、機体の飛行情報(時間帯、姿勢、発電量など)を監視します(特許文献【0046】【0048】)。発電量が少ない(微弱電力)と判断すると、電流をパワーコンディショナではなく「蓄電部」に流して貯めこみます(特許文献【0042】)。こうして貯めた電力を、まとまった電力としてパワーコンディショナに供給したり(特許文献【0036】)、あるいは通信装置など低電力で動く別の系統に供給したりします(特許文献【0053】)。これにより、機体全体のエネルギー効率を最大化し、長期の安定飛行を目指す狙いがあると見られます。

こうした特許からは、ソフトバンクが「エネルギー効率を最大化」し、安定した長期飛行という「ハードウェア・運用」の課題を真正面から解決しようとする戦略がうかがえます。

【戦略② NTT】

「ネットワーク(インフラ)」で空と宇宙を繋ぐ

一方、NTTグループ(ドコモ)のアプローチは少し異なっているかもしれません。HAPSを単体で完結させるのではなく、「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」を構成する「中継局」の一つとして位置づけているように見受けられます。

最新動向:「HAPS×衛星(GEO)」の連携

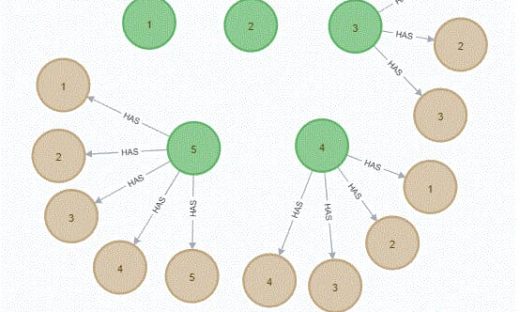

NTTの戦略は、地上、成層圏、さらに宇宙空間までをもシームレスに繋ぐ「非地上ネットワーク(NTN)」の構築にあるようです。その一環として、HAPSと静止軌道衛星(GEO)を連携させ、地上(5G/6G)、成層圏(HAPS)、衛星軌道(GEO)を繋いだ際の通信品質を推定する実証実験を開始しています。 HAPSを「ネットワークのパーツ」として捉えている点が特徴的です。

(参考:ロボットスタート「NTTとドコモら、HAPSと静止軌道衛星を連携させた非地上ネットワークにおける通信品質推定実証を開始」)

NTTの「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」とは?

これは、NTTが提唱する次世代のインフラ構想です。地上(5G/6G)、空(HAPS)、宇宙(衛星GEO/LEO)にあるあらゆる通信手段をシームレスに一つに統合し、さらに宇宙空間にデータセンター(計算処理=コンピューティング)を配置することで、地球全体をカバーする超高速・大容量・低遅延のネットワークを実現しようという壮大な計画です。

HAPSは、その中で地上と宇宙を繋ぐ「中継局」として、極めて重要な役割を担っていると考えられています。

特許に宿る戦略:「いかに既存網と連携させるか」(推察)

この戦略の技術的課題は、「地上の既存設備」と「空の中継局」をいかに効率よく、柔軟に連携させるか、という点にあると推察されます。NTTドコモもこの分野で多くの特許を出願しています。

例えば、以下のような特許があります。

【特許解説】NTTドコモの「無線通信システム」

特開2024-155400「地上局装置、中継局装置、無線通信システム及び無線通信方法」(審査請求前段階)

・技術的な課題(推察):

地上の5G基地局(gNB)には、複数のアンテナポート(信号の出入口)を持つアンテナ装置(RU)があります(特許文献【0026】)。これをHAPSと単純に接続するだけでは、例えば機材の一部が故障したときに通信が途切れてしまう(可用性の問題)など、柔軟で信頼性の高い通信網を構築するには不十分だったと考えられます。(特許文献【0006】)

・特許による解決策(推察):

この発明では、まず地上側(HAPS地上システム)で、基地局の複数のアンテナポートから来た信号(周波数ブロック)を「束ねて(多重化)」、周波数が重ならないように並べた「周波数ブロック列」を作ります(特許文献【0035】【0038】)。この「束ねた信号」を1本の太い回線(フィーダリンク)でHAPS機体に送信します。HAPS機体(HAPS中継システム)は、受信した信号を元の複数の周波数ブロックに「分離(分離・多重部)」します(特許文献【0044】)。そして、その分離した信号を「DBF(デジタルビームフォーミング)」という技術で処理し、地上に向けて柔軟に複数のビーム(セル)を形成します(特許文献【0046】)。これにより、地上の既存5G設備を活かしつつ、信頼性が高く、柔軟な通信エリアを空から構築できる、という狙いがありそうです(特許文献【0060】【0061】)。

こうした特許からは、「既存資産の活用」と「柔軟なネットワーク構築」を両立させ、HAPSを「通信インフラの一部」として高度に統合しようとしているのかもしれません。

まとめ:なぜ「圏外のない社会」を目指すのか?

―それは未来の「必須インフラ」だから(考察)

「圏外のない社会」と聞くと、単に「どこでもスマホが使えて便利」というイメージを持つかもしれません。しかし、それはゴールではなく、「未来の社会を実現するための最低条件」に他ならないのではないでしょうか。

HAPSがもたらす「圏外のない社会」の先には、こんな未来が待っていると期待されます。

- 価値①【安全保障】:災害に強い国へ

災害時にも決して途切れない通信網を確保し、人命救助や迅速な被災状況の把握、ドローンによる物資輸送を可能にします。 - 価値②【産業革命】:日本全体のDX

これまで通信が届かなかった山間部(林業・建設)、海上(水産業)、広大な農地で、初めてIoTセンサーやドローン、自動運転重機が本格稼働できます。 - 価値③【次世代モビリティ】:新しい社会の実現

ドローン配送や「空飛ぶクルマ」の安全な運航管理、全国どこでも走れる自動運転車のための広域な通信基盤となります。 - 価値④【格差是正】:デジタルデビルドの解消

都市部と地方の通信格差をなくし、どこにいても等しく高度な遠隔医療やオンライン教育を受けられる社会基盤となります。

用途別の「機体」そのものを先行させ、空のプラットフォーム化を急ごうとしているように見えるソフトバンク。HAPSを衛星とも連携させ、「空・宇宙を含めた通信網全体」の構築を目指しているNTT。

アプローチは違えど、両社の熾烈な競争が、日本の「安心して暮らせる日常」「有事の際に連絡にも誰かとコミュニケーションが取れる世界」と「未来の産業基盤」を、文字通り空から支え、作り上げようとしているのではないでしょうか。

本当にスターウォーズなどのSFの世界がいよいよ近づいてきているな、ということをひしひしと感じます。考えると自身が子供の時のテクノロジーと今のテクノロジーを比べると雲泥の差がありますし、それにより私たちの生活や価値観も様変わりしてきました。このHAPSの実用化の先にも明るい未来、便利で安全な未来が待ち受けているといいな、と素直に思います。