2025年デフリンピック開催!手話の歴史と成り立ち、『音の壁』を無くす特許について、『検索報告書』の基本が学べる!

100年の歴史を持つ「デフリンピック」が東京へ

皆さんは「デフリンピック」って聞いたことがありますか?

実は2025年11月に「東京2025デフリンピック」が開催されます。デフリンピックは、1924年にフランス・パリで第1回大会が開催されて以来、実に100年もの歴史を持つ由緒ある国際大会であり、また、日本での開催は今回が初めてというまさにメモリアルなイベントです。※大会公式HP

「デフ(Deaf)」とは、耳が聞こえない人や聞こえにくい人々を指す言葉です。私たちは「オリンピック」や「パラリンピック」という言葉には馴染みがありますが、100年の歴史がありながら「デフリンピック」と聞いても、ピンとこない方が多いかもしれません。

また、多くの方が抱くであろう素朴な疑問があります。

「パラリンピックがあるのに、なぜ聴覚障害者だけの大会が別に存在するのだろう?」

この問いこそが、彼らの豊かな文化や歴史を理解するための大切な入り口となります。この記事では、その根本的な理由である「パラリンピックとの決定的な違い」から、彼らのコミュニケーションを支える「手話」の歴史、アスリートが直面する「音の壁」、その壁を打ち破る日本の特許技術、さらには特許審査の裏側が垣間見える「検索報告書」の基本まで、深く掘り下げてご紹介します。

なぜパラリンピックと別開催? 鍵は「出自」と「理念」の違い

デフリンピックがパラリンピックと独立して開催されている理由は、両者の「歴史的な出自(しゅつじ)」と「運営理念」が根本的に異なるからです。

1. まったく異なる「歴史の始まり」

まず、ふたつの大会がいつ、どのように始まったかを見てみましょう。

- パラリンピック (1960年〜)

その起源は、1948年にロンドンのストーク・マンデビル病院で行われたアーチェリー競技会にあります。医師であったグッドマン博士が、第二次世界大戦で負傷した兵士(主に脊髄損傷)のリハビリテーションとしてスポーツを取り入れたことが始まりです。これが発展し、1960年のローマ大会が第1回パラリンピックとされています。つまり、医療・リハビリテーションをルーツとして発展した大会です。 - デフリンピック (1924年〜)

一方、デフリンピックは1924年にパリで、ろう者(デフ)のコミュニティ自身の手によって「国際ろう者スポーツ大会」として開催されました。パラリンピックが誕生するより36年も前のことです。その目的はリハビリではなく、「手話」という共通言語を持つ人々が、国境を越えて集い、交流するための「デフによる、デフのための祭典」でした。

2. 「運営団体」と「理念」の決定的な違い

この歴史的な出自の違いは、そのまま運営団体と大会の理念の違いに直結しています。

- パラリンピック (運営:IPC)

国際パラリンピック委員会(IPC)が運営します。その根底には、肢体不自由や視覚障害など、身体機能の「障害の種類や程度」に応じて、公平に競技ができるようクラス分けやルール調整を行うという考え方があります。 - デフリンピック (運営:ICSD)

国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が運営します。彼らにとって重要なのは、身体機能の分類ではありません。ICSDは「デフ(Deaf)」を単なる「聴覚障害者」という医学的な視点ではなく、「手話を母語とする言語的少数者(Linguistic Minority)」として捉えています。

この「手話」こそが、彼らのアイデンティティの核です。手話は、単に音声言語を手の動きに置き換えたものではなく、英語や日本語と同じように、国や地域によって独自の文法や表現を持ち、自然発生的に発展してきた豊かな「言語」なのです。

つまり、パラリンピックが「身体機能の公平性」を追求する大会であるのに対し、デフリンピックは「手話という言語と文化の公平性」を追求する大会なのです。競技ルールはオリンピックとほぼ同じですが、審判の合図、アナウンス、選手間の交流など、大会の公用語はすべて「手話(と国際手話)」で保障されます。この「言語的・文化的アイデンティティ」こそが、彼らが独立した大会を100年も続けてきた理由です。

【コラム】みんなが手話で話した島:マーサズ・ヴィンヤード島の歴史

「手話」が単なる代替手段ではなく、独自の文化を形成した顕著な例が、ナショナルジオグラフィックの記事でも触れられているアメリカの「マーサズ・ヴィンヤード島」です。

17世紀から20世紀初頭にかけ、この島では遺伝的要因から先天性のろう者(耳が聞こえない人)が非常に高い割合で生まれました。その結果、島のコミュニティは驚くべき適応を遂げます。

聴者(聞こえる人)も幼児期からごく自然に手話を習得し、英語と手話の両方を使いこなすバイリンガルになったのです。教会での説教、仕事、日常の雑談まで、すべてが手話で行われ、島独自の「マーサズ・ヴィンヤード手話(MVSL)」も発展しました。

この島では、ろう者は健聴者と完全に対等な社会の一員であり、誰もろう者を「障害者」とは見なしていませんでした。この歴史は、「障害」とは社会の側が作り出す壁であることを雄弁に物語っています。

アスリートを阻む、目に見えない「音の壁」

デフスポーツの多くは、オリンピックとほぼ同じルールで行われます。しかし、彼らには競技の公平性を脅かす、目に見えない壁が存在します。それが「音の壁」=「情報格差」です。例えば、

- バスケットボール:チームメイトの声、ドリブルの音、敵の足音、審判の笛。これらが聞こえない中で、コート全体の状況を把握し続けなければなりません。

- サッカー:「パス!」「マーク!」といった味方のかけ声や、ボールを蹴る音の強弱による距離感が掴みにくくなります。

- 陸上競技:スターターのピストル音はもちろん、背後から迫るライバルの足音や息づかいによる駆け引きができません。

このように、音から得られる情報が遮断されることは、競技において深刻なディスアドバンティージとなります。

解決の鍵は「触覚」? スタートの公平性を追求する技術

この「音の壁」を打ち破る鍵は、どこにあるのでしょうか。特に、陸上競技のように0.01秒を争う競技において、音が最も勝敗を左右する瞬間が「スタート」です。

従来のデフスポーツでは、音のピストルの代わりに「光(LED)」が使われてきました。しかし、これには大きな課題があります。一つは、スタートの瞬間に偶然まばたきをしてしまう「まばたき問題」。フライング失格を恐れるあまり、アスリートは極度の緊張を強いられます。もう一つは、私も初めて知ったのですが、人間の反応速度として、光(視覚)への反応は、音(聴覚)への反応よりも約30ミリ秒(0.03秒)も遅れてしまうという科学的な事実です。

理論上、音に最も近い反応速度(音との差は約5ミリ秒)を出せるのは、身体を「押す」ことによる「プッシュ方式」の触覚刺激だと分かっていました。しかし、従来のプッシュ方式は、「いつ押されるか」「どこを押されるか」が不安定で、かえってアスリートの集中を妨げるという信頼性の問題を抱えていたようです。

この「信頼性」の壁を、独創的なアイデアで解決したのが、日本の筑波技術大学で生まれた「スタート信号伝達装置」に関する特許技術です。

【ちなみに】筑波技術大学ってどんな大学?

国立大学法人 筑波技術大学(つくばぎじゅつだいがく)は、聴覚障害者および視覚障害者のための、日本で唯一の国立の高等教育機関(大学)です。

障害のある学生が社会で自立し活躍できるよう、専門的な知識や技術を教えるだけでなく、情報保障(コミュニケーション支援)技術の研究開発においても日本の最先端を走る、非常にユニークで重要な大学なのです。今回の特許も、まさにそうした研究成果の一つと言えます。

【特許解説】「ガイドリング」と「ピン」が0.01秒の壁を破る

この発明の核心は、従来のプッシュ方式が抱えていた「信頼性」の問題を、独創的な構造で解決した点にあります。

従来の方式では、指の「どこを」押されるかが不安定で、アスリートは常に神経を研ぎ澄まさなければなりませんでした。そこでこの発明は、「指を置く場所」と「押す場所」を分離し、位置を固定するというアプローチを取りました。

具体的には、以下の2つの主要パーツで構成されています。

- 外部接触面(=ガイドリング)

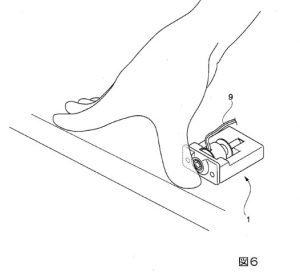

まず、アスリートが指を置くための、平らな「リング状のガイド」があります。選手は「位置について」の際、スタートブロックに設置されたこのガイドに指の腹を当てます。このリングに触れていることで、「常に正しい位置に指がセットされている」という安心感と集中力を得ることができます。 - 芯部材(=プッシュピン)

そしてスタート信号が来ると、その「ガイドリング」の真ん中の穴から、ソレノイド(電磁石)によって「ピン」が瞬時に飛び出します。ガイドによって指の位置は固定されているため、このピンは指の腹の「決まった位置」を正確かつ強力に押すことができます。

この「ガイドリングで指の位置を固定し、中心のピンで確実に押す」という仕組みこそが、従来のプッシュ方式の課題だった「どこを押されるか分からない」という不安定さを克服し、高い信頼性を実現したのです。

【この発明が解決したこと】

この「ガイド&ピン」の仕組みは、スタートの課題を見事に解決しました。

- まばたき問題を克服:触覚なので、まばたきを気にする必要がありません。

- 不安定さを克服:「ガイドリング」のおかげで、選手は常に同じ場所で、同じ刺激を受けられます。

- 反応の遅れを克服:特許内の実験によれば、この装置の反応速度は、光(LED)方式よりも速く、音(ピストル)との反応差も、陸上競技の写真判定の最小単位(10ミリ秒=0.01秒)を下回るレベルに抑えられています。

まさに、スタートの「公平性」を担保する、画期的な発明と言えます。

【コラム】特許誕生の裏側:「検索報告書」とは?

特許が認められるまでには、特許庁による厳格な審査があります。その審査過程をJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で見てみると、「検索報告書」という書類が掲載されていることがあります。

これは一体何なのでしょうか?

特許庁の審査官は、審査の前に「出願された発明が本当に新しいものか?」を判断するため、世界中の膨大な特許文献や論文を調査します(先行文献/技術調査)。しかし、多くのケースで、この調査は外部の専門調査機関に「外注」されています。 特許庁の資料によれば、2023年の審査請求件数(約23万件)のうち、実に6割強にあたる約14.2万件もの調査が外注されているそうです。

この「検索外注」が実施された場合に、調査機関から審査官へ提出されるレポートが「検索報告書」なのです。つまり、「こんなに似ている文献が見つかりましたよ」という調査結果がまとめられています。

今回の「スタート信号伝達装置」の検索報告書を見てみると、調査機関は「聴覚障害」「スタート」「触覚」「ソレノイド」といったキーワードを組み合わせて検索し、合計1000件以上の文献をチェックしたことが分かります。

その結果、いくつかの「似た技術」(先行技術)が見つかりました。

- 腕時計のアラームを「突起」で知らせる技術(実開昭60-064290号)

- 盲聾者向けのATMで、「ピン」の出没により操作を通知する技術(特開2000-242827号)

- 点字ディスプレイで、指を置く位置を「リング」でガイドする技術(特開2008-129437号)

審査官は、この報告書(と、もちろん自らの調査)に基づき、これらの技術のどれもが「スタート信号を伝える」という高速性・高信頼性が求められる目的で、「リング状のガイド」と「中心の芯」を組み合わせて「反応速度と信頼性」の問題を解決しようとしたものではない、と判断しました。だからこそ、この発明は「新しい価値がある」と認められ、特許として登録されたのです。

このように検索報告書は、審査官の判断材料となった調査結果であり、その発明がどんな「似たもの」と比較された末に認められたのかを知ることができる、興味深い資料です。

まとめ:テクノロジーが「公平なスタートライン」を創る

「音の壁」という目に見えないハンディキャップ。それを乗り越えるため、従来の「光」や「振動」といった方法の課題を、「触覚」技術で解決しようとする特許が日本で生まれています。

社会全体のニーズの高まり(高齢化や安全確保など)が、「音の視覚化・触覚化」技術全体の進化を後押ししています。

2025年の東京デフリンピックでは、「デフ・カルチャー」という独自の文化と言語を持つアスリートたちのその生き様とパフォーマンス・美技にぜひ注目してみてください。

また、この記事を読んでデフアスリートを支えるテクノロジーがどこに隠れているかを見つけながら歴史ある大会を楽しんでもらえたら幸いです。