「きのこ」を軸に宇宙から特許の世界まで。しいたけ が火星へ?「きのこ」をキーワードに、火星探査のしいたけ型シェル技術、きのこの特許、菌寄託制度を解説。

我が家の息子はきのこが大好き。ただ、食べるのは嫌い。

我が家の子供は、休みの度に「筑波実験植物園」に連れて行くのを心待ちにするほど、きのこが大好きです。 先日開催されていた「きのこ展」も、もちろん参加してきました。

息子にとって、きのこは形も生態も不思議なため、彼の探究心をくすぐる存在のようです。「どうしてこんな形なの?」「どこから生えてくるの?」などを純粋に問うてくるその姿と好奇心こそ、まさに科学の第一歩なのではないかと思わされます。とことん、気になるもの・好きなものを深く知りたいというその貪欲さを私も見習わないとなーと思っています。

きのこに関連して、大人の私も「なぜ?」「なんだそれは?」と声を上げたくなるような、興味深い記事を見ました。そのタイトルは「『しいたけ』で火星へ、日本の安く安全な着陸技術」というものです。参考: 日本経済新聞記事 2025/11/6 5:00

【ちなみに】我が家の子供が一番好きなキノコ「ツチグリ」

子供が特に愛してやまないのが「ツチグリ(土栗)」というキノコです。皆さんは知っていますか?

これは幼いときは丸い団子のような形をしていますが、成熟すると外側の皮(外皮)が星形に裂けて開きます。

その姿はまるで地面に咲いた花のようですが、面白いのはここからです。中央に残った丸い袋(内皮)の先端には穴が開いており、雨粒などがこの袋に当たると、その衝撃で穴から胞子を「プッ」と煙のように吹き出すのです。

このユニークな生態が、息子の心を掴んで離さないようです。

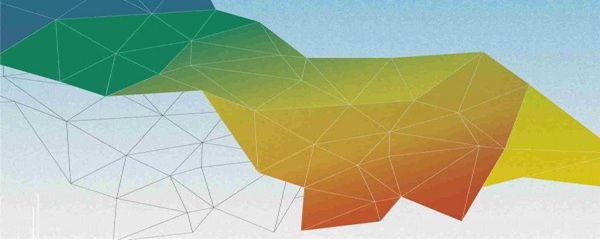

しいたけ型のシェルが火星を目指す!日本の先端技術。

もちろん、本物の「しいたけ」が火星に行くわけではありません。これは、空気の薄い火星に探査機が安全かつ低コストで着陸するために開発された、「しいたけ」のような形をした膜を使う技術のことでした。

この「展開型エアロシェル」と呼ばれる技術は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)や東京大学などが研究してきたもので、現在は次世代宇宙システム技術研究組合(NeSTRA)などの開発グループが実用化を加速させています。

この技術のブレイクスルーとなったのが、2000年ごろに登場した「ザイロン」という繊維です。これは東洋紡が開発したもので、優れた強度と耐熱性を持ち、消防服などにも使われています。 この素材の登場により、高温に耐えるエアロシェルの研究が大きく進みました。

JAXAは2023年に観測ロケットを使った実証実験に成功しており、2027年には地球低軌道からの大気圏再入実験が予定されています。 まさに、日本の探究心が結晶化した先端技術と言えます。

参考:「展開型エアロシェルが拓く火星本星着陸探査の扉」 宇宙科学研究所

【コラム】なぜ「しいたけ」型?エアロシェルが探査機を守る仕組み

火星探査機の着陸は、技術者たちから「恐怖の7分間」と呼ばれるほど困難です。 その理由は、火星の大気が地球の約100分の1と非常に薄く、探査機の減速が難しいためです。

従来のパラシュート方式は、音速を超える中で展開する必要があり、リスクが高く失敗例も報告されています。 しかも、大気中を高速で飛行すると空気の圧縮で機体は数千度の高温にさらされます。

一方、この「展開型エアロシェル」は、大気突入前に「しいたけ」のような膜(傘)を広げて減速します。

- 熱の影響を抑制: 面積が大きいほど空気による加熱を抑制できる。

- 過程が単純: 展開後に形を変えないため、パラシュートのような複雑な過程がなく安全に着陸できる。

まさに、火星の過酷な環境を逆手に取った、画期的なアイデアなのです。

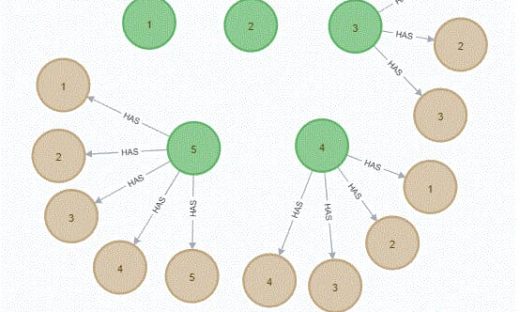

「モノ」と「生物」、特許の世界ではどう違う?

さて、この火星探査を支える「エアロシェル」や「ザイロン繊維」などのモノの技術。これらは優れた「発明」です。

一方で、息子が大好きな「きのこ」。もし研究者が「新種のきのこ」や「すごい機能を持つ菌」を発見したら、それは特許で守れるのでしょうか?

ここで、「モノの発明」と「生物の発明」の、特許における大きな違いを見てみましょう。

パターンA:「モノ」の特許(先端素材)

- 例:火星探査機のエアロシェル素材(ザイロンなど)

- 特徴:図面、化学式、数値、製造方法などで「特定」し「定義」することができます。特許出願の書類(明細書)を読めば、その分野の専門家は同じものを作ったり、再現したりすることが可能です。

パターンB:「生物」の特許(菌類)

- 例:新しい機能や特徴を持つ「きのこ」や「酵母菌」

- 特徴:「傘の直径が〇cmで、カサの裏側が〇〇色で…」と文章や図で説明しても、その生物(菌株)そのものを特定し、他と区別することは非常に困難です。当然、第三者がそれを読んで同じ菌を再現することもできません。

図面で書けない発明は、どう守る?

では、文章や図面で再現できない「生物(菌類)」の発明は、どうやって守ればよいのでしょうか?

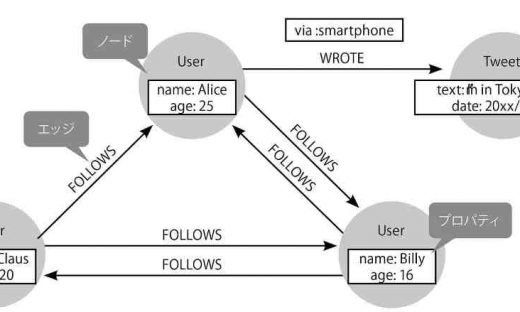

そこで登場するのが「寄託(きたく)」という特別なルールです。

これは、特許を出願するにあたり、「発明」である菌株そのもの(現物)を、指定される公的な機関に「預ける」ことで、発明の説明(再現性)に代える制度です。つまり、「この文章で説明している菌はここに預けてある『現物』のことですよ」と証明するわけです。

「生物寄託」とは? どこに預けるの?

この「寄託」は、特許制度において非常に重要な役割を担っています。

特許法では、その発明を誰でも再現できるように、出願書類に詳細に記載することが求められています。 しかし、微生物などの場合はそれが難しいため、「寄託」によってその条件をクリアするのです。

では、どこに預ける(寄託する)のでしょうか。

まず、寄託できる対象は「きのこ」などの菌類だけでなく、細菌、ウイルス、動物や植物の培養細胞、プラスミドDNAなど多岐にわたります。

そして、これら寄託するものの種類に応じて、寄託する先(特許生物寄託機関)が異なります。

例えば、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の生物遺伝資源センター(NBRC)は、菌類や細菌、培養細胞など幅広く受け入れています。 一方で、動物の細胞株などは理化学研究所(BRC)や、医薬基盤・健康・栄養研究所(NIBIOHN)といった、より専門的な機関が指定されています。

研究者は、まずこれらの機関に発明品である生物資源を預けて「受託証」をもらい、その受託番号を特許出願の書類に記載することで、初めて「発明」として認められる土俵に立つことができるのです。

参考①:「微生物寄託に関するご案内」 特許庁

参考②:「特許微生物寄託とは」 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

【コラム】海外への特許出願はどうする?「ブダペスト条約」

「じゃあ、この菌の特許を海外でも取りたい場合は、各国それぞれに菌を預けないといけないの?」という疑問が湧くかもしれません。

ご安心ください。そこには「ブダペスト条約」という国際的なルールがあります。

これは、この条約に加盟しているいずれか一つの国際寄託当局(日本ならNITEなど)に菌株を寄託すれば、他の全ての加盟国でその寄託の効力が認められるというものです。

これにより、研究者は国ごとに何度も菌を預けるという手間を省き、スムーズに国際的な特許出願を進めることができるのです。参考:「ブダペスト条約」 特許庁

【事例】「寄託」で守られた、きのこ達の発明

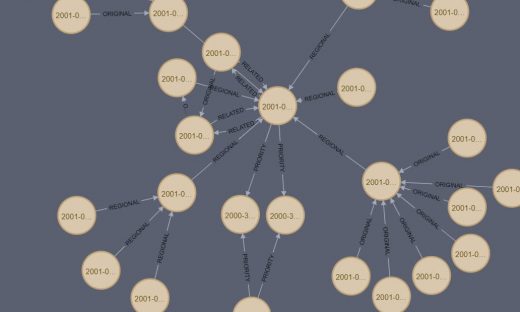

実際に、この仕組みを使って多くのきのこの新菌株が特許を取得しています。例えば、最近登録されたきのこの特許を見てみましょう。

-

事例①:高温耐性を持つシイタケ新菌株(特許第7619698号)

これは、「シイタケ新菌株KX-S056号」という新しいシイタケに関する発明です。 この菌株は、従来よりも高い「28℃以上の環境下」でも原基を形成し、子実体を育てることができるという優れた特徴を持っています。

【寄託はどこに書いてある?】(シイタケの例)

この「菌株」が寄託されていることは、公報の以下の箇所で確認できます。

- 公報の表紙(書誌情報)

公報の表紙には「【微生物の受託番号】 NPMD NITE P-04117」というように、NITE(製品評価技術基盤機構)に「P-04117」という番号で預けられていることが明記されています。 - 請求項(権利の核心部分)

最も重要な権利内容を記載する「請求項1」にも、「シイタケ新菌株KX-S056号(寄託番号:NITE P-04117)」と、菌株名と寄託番号がセットで書かれています。 - 発明の詳細な説明

本文(【0016】)にも「特許微生物寄託センターに受託番号:NITE P-04117号として寄託されている。」と、はっきり記載されています。

このように、特許情報を見れば、その発明の元となった「現物」がどこに保管されているかが明確にわかるようになっているのです。

-

事例②:完全人工栽培が可能なバカマツタケ新菌株(特許第6508793号)

これは、マツタケの近縁種である「バカマツタケ」の新しい菌株に関する発明です。 従来、植物との共生が必要で完全な人工栽培は極めて困難とされていましたが、この新菌株は、菌床での完全人工栽培によって子実体を形成できるという画期的なものです。

【寄託はどこに書いてある?】(バカマツタケの例)

この特許でも、寄託情報が発明を特定する鍵となっています。

- 公報の表紙(書誌情報)

表紙に「【微生物の受託番号】 NPMD NITE P-02787」と、寄託番号が明記されています。 - 請求項(権利の核心部分)

「請求項1」は、「受託番号が、NITE P-02787であるバカマツタке新菌株。」という一文です。 まさに寄託番号そのものが権利の核心となっています。 - 発明の詳細な説明

本文(【0014】)にも「独立行政法人製品評価技術基盤機構 特許微生物寄託センター(NPMD)に寄託され、受託番号:NITE P-02787が付与されたものである。」と、寄託の事実が記載されています。

【コラム】ところで「バカマツタケ」ってどんなキノコ?

「バカマツタケ」とは、その名の通り「マツタケ」の近縁種で、味や香りがマツタケによく似ていることで知られています。

- 生える場所:マツタケがアカマツ林に生えるのに対し、バカマツタケはコナラなどの広葉樹林に生えます。

- 生える時期:マツタケよりも早い、夏から秋にかけて発生します。

(名前の由来は、生える場所や時期がマツタケと違うことから「間違えやすい」といった説があるようです)

マツタケと同じ菌根菌(植物と共生する)であるため、シイタケのような菌床(おがくずのブロック)での栽培は非常に困難とされてきました。

しかし、事例②で紹介した特許は、菌床での完全人工栽培が可能な新菌株(NITE P-02787)の発明に関するものです。

こうした技術の積み重ねにより、将来、マツタケより安価にあの香りを楽しめるようになるかもしれませんね。実際に食べてみた感想をブログにしている方も見つけましたので、気になる方は是非見てみてください。⇒⇒⇒「全日本人待望の「栽培できるマツタケ」バカマツタケの可能性について考える 」 野食ハンマープライスさん

まとめ:探究心が未来の「資産(知財)」への第一歩となる

今回は、「きのこ」という一つのキーワードを軸に、子供の純粋な好奇心(「きのこ」好き!すごい!)から、火星探査(「しいたけ」型エアロシェル)という日本の先端技術、そしてそれらを守る「知的財産」の世界までを旅してきました。

一見、全く関係ないように見えるこれらのテーマは、「探究心」と、その成果を守る「知財」という一本の線でつながっています。

この記事で見てきたように、特許制度は「モノ」の発明だけでなく、「生物」という目に見えない、図面にも書けない発明を守る仕組みも備えています。

- 火星探査のエアロシェルのような「モノ」は、図面や数値で発明を定義できます。

- 一方、「シイタケ新菌株」や「バカマツタケ新菌株」のような「生物」は、「寄託(きたく)」という、現物を預ける特別なルールによって発明が特定され、守られています。

きのこの生態を解き明かしたいという情熱も、火星の謎に挑みたいという情熱も、その過程で生まれた新しい発見や技術は、特許という形で保護され、人類共通の資産として未来につながっていきます。

何か(それが宇宙でも、足元のきのこでも)に「なぜ?」と思った時。その純粋な探究心こそが、未来のイノベーションを生み出す、最も価値ある「資産」の第一歩なのかもしれません。なんだか壮大な終わり方、ロマンあふれる言い方になってしまいましたが、千里の道も一歩から、ということです。