【夏×知財】「そうめん流し器」裁判に学ぶ!商品の“顔”を見抜く方法/意匠の境界線

お店に並ぶ”そっくりさん”な商品たち。それって、アリ?ナシ?

お店の商品棚を眺めていると、「あれ、この商品、あっちのメーカーのものと雰囲気が似てるな…」なんて感じたことはありませんか?世の中には、なぜかよく似たデザインの商品が溢れています。

それらは単なる偶然なのでしょうか?

今回は、そんなデザインについてのとある裁判のお話。

夏の風物詩「そうめん流し器」についての裁判のお話です。

主役は2つの「そうめん流し器」

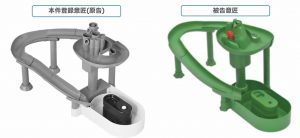

今回取り上げるのは、ある会社(原告)が、自社のそうめん流し器のデザインを真似されたとして、別の会社(被告)を訴えた事件です。まずは、実際の製品の写真をご覧ください。

(出典:裁判所-裁判例結果詳細-平成29(ワ)8272-全文内の画像より抜粋

どうでしょう?ウォータースライダーのようなレール部分と、そうめんがくるくる回るプール部分。全体の構成がよく似ていますよね。この「類似性」が裁判の大きなテーマとなりました。

勝敗を分けたキーワード、「意匠の要部」ってなんだ?

デザインが「似ているか、似ていないか」を判断するとき、

裁判所は単なる“間違い探し”をするわけではありません。

そこで登場するのが「意匠の要部(いしょうのようぶ)」というキーワードです。

「要部」とは、デザインの“心臓部”のこと!

「要部」を分かりやすく言い換えるなら、こんなイメージです。

- デザインの「キモ」や「チャームポイント」

- 「これがあるから、この商品なんだ!」と言えるアイデアの核心部分

- 消費者がパッと見て「あっ、あの商品だ」と認識するデザインの“顔”

つまり、「要部」とは、そのデザインが他とは違う、とっておきのオリジナリティが宿る部分のこと。裁判所は、この「要部」が似ているかどうかを厳しくチェックするのです。

なぜ「全体」じゃなくて「要部」で比べるの?

「一部が違えば、別物じゃないの?」と思うかもしれません。しかし、考えてみてください。もし万が一、悪意のある人が大ヒット商品のデザインの“一番おいしい部分”だけを真似て、どうでもいい部分を少しだけ変えて「ほら、違うデザインでしょ?」と主張したらどうでしょう?

それでは、一生懸命考えた人の権利は守られませんよね。だからこそ、デザインの心臓部である「要部」が似ている場合は、「それは類似品(パクリ)と判断しましょう」というルールになっているのです。

裁判所はどうやって「本当の要部」を見抜いたのか?

この裁判で興味深かったポイントは、裁判所が「要部」を認定したプロセスです。

【STEP1】まず、デザインを“分解”してみる

裁判所はまず、このそうめん流し器のデザインをパーツに分解しました。

「なるほど、このデザインは『ウォータースライダー部分』と『流水プール部分』で出来ているな」

【STEP2】次に、それぞれのパーツが“新しいか”をチェック

次に、分解したパーツが昔からあるもの(専門用語で「公知」と言います)かどうかを調べます。

「『ウォータースライダー型』のそうめん流し器は、昔からあるな…」

「『流水プール型』のそうめん流し器も、よく見るタイプだ…」

【STEP3】最後に、“組み合わせ”に注目する!

ここがクライマックスです。

個々のパーツはありふれていても、その「組み合わせ」はどうでしょう?

「待てよ?『スライダー』と『プール』を“合体させた”そうめん流し器は、これまでに無かったぞ!」

そう、裁判所は、この『組み合わせ』というアイデアそのものに、

他にはない新しさがあると見抜いたのです!

結果、このデザインの「要部(=心臓部)」は、個別の形ではなく

「スライダーとプールをドッキングさせたこと」と認定され、

そのアイデアの核心が共通している両者は「類似している」という結論に至りました。

まとめ:あなたの身の回りのデザインを見る目が変わる!

いかがでしたか?

- デザインの価値は、奇抜な形だけでなく「新しい組み合わせ」にも宿る。

- 「似ているかどうか」は、デザインの“心臓部”が同じかどうかで決まる。

この2つのポイントを知るだけで、身の回りにある商品の見え方が少し変わってきませんか?

今度、何か新しい商品を見かけたら、「この商品のデザインの“顔”ってどこだろう?」「このアイデアの核心は、もしかして組み合わせの妙にあるのかな?」といった目線でで分析してみると、日常のお買い物がもっと面白くなるかもしれません。