「地域ブランドフェスタ」で学ぶ

日本のブランドを守る「地域団体商標制度」

「特許庁のイベント」と聞くと、どのような印象をお持ちでしょうか。

「少し専門的で、自分には縁遠いかもしれない」と感じる方も少なくないかもしれません。

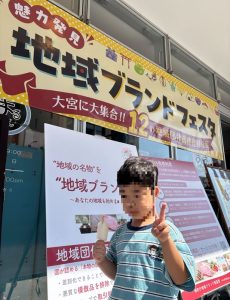

かくいう私もその一人でしたが、家から行ける範囲で特許庁が主催するイベント「魅力発見!地域ブランドフェスタ」があったので、家族で行ってきました!そこは、日本の優れた“地域ブランド”が一堂に会する、非常に興味深くも楽しい空間だったのです。

特許庁HP:「集う“地域の魅力”、ひろがる感動!「魅力発見!地域ブランドフェスタ」」

今回の記事では、イベントの様子をお伝えするとともに、そのテーマである

「地域団体商標」について、制度の基本からメリットまでを分かりやすく解説します。

商標権の基本や効力に関しては、「間人ガニ」の事件を題材に以下の記事でまとめておりますので、是非そちらもご覧ください!

全国の逸品が集結。「地域ブランドフェスタ」体験レポート

会場に足を踏み入れると、そこは全国各地から集まった自慢の産品で活気に満ちていました。

それぞれのブースでは、その地域の方々が製品に込めた想いや、その土地ならではの歴史的背景について熱心に語っており、一つひとつに深い物語があることを感じさせます。

試食なども豊富で、あまりお肉など普段食べない息子も「美味しい!」と言いながら様々な地域の食材を食べていました。食材以外にも山形県の米沢織の品も店頭に並んでおりました!

本当は、出展している各地域の全ての製品を買って帰りたかったのですが、

予算の都合上、今回の戦利品は以下の地域ブランド品でした。

- 「北本トマトカレー」(埼玉県)トマトの爽やかな酸味とゴロゴロ入ったひき肉のバランス◎。

- 「仙台牛」(宮城県)が持つ、香り高く深い味わい。

- 「美浜のへしこ」(福井県)のふりかけは熟成の逸品でご飯にかける以外に調味料としても重宝しそう。

- 「十勝若牛」(福井県)のカレーはレトルトと侮るなかれ、お肉の存在感抜群!

- 「狩留家なす」(広島県)は堂々の存在感!どうやって食べようか迷っています…

そして、これらの魅力的な商品は全て、「地域団体商標」として登録されています。

会場では制度について学べるパネル展示やクイズなども用意されており、

楽しみながら知見も深めることができました。

特許庁が、このような形で地域振興に貢献していることを知り、大変有意義な時間となりました。

もし、興味がある方はまだ10月・12月にも開催が予定されておりますので、

是非一度足を運ばれてはいかがでしょうか。概要は以下に記載いたします!

■開催日時:

<第1回> 今回(8月)で終了

<第2回>

2025年10月18日(土曜日)~10月19日(日曜日)11時00分~19時00分 ※19日は16時まで

<第3回>

2025年12月20日(土曜日)~12月21日(日曜日)11時00分~19時00分 ※21日は16時まで

■開催場所:まるまるひがしにほん 東日本連携センター(外部サイトへリンク )

埼玉県さいたま市大宮区大門町1-6-1

■主催:特許庁

■運営:総合商研株式会社

■アクセス 大宮駅東口徒歩1分

そもそも「地域団体商標」とは?

さて、ここからは今回のテーマである「地域団体商標」について、その基本を解説します。

地域の共有財産であるブランドを守るための制度

地域団体商標とは、「『地域名』と『商品(サービス)名』からなるブランド」を、地域の財産として法律で保護する制度です。

例えば、「夕張メロン」や「博多ラーメン」のように、その名称を聞けば多くの人が産地と商品を思い浮かべられるブランドが対象となります。このような広く知られた地域ブランドを、無関係な第三者が無断で使用したり、品質の劣る模倣品が出回ったりすることを防ぎ、ブランド価値を守ることがこの制度の大きな目的です。

GI(地理的表示)制度との違い

地域のブランドを保護する制度としては、農林水産省が管轄する「GI(地理的表示)保護制度」も知られています。両者は似ていますが、いくつかの違いがあります。

| ポイント | 地域団体商標 | 地理的表示(GI)保護制度 |

|---|---|---|

| 保護対象 | 地域のブランド名(名称) | 一定の品質基準を満たす産品そのもの |

| 対象 | 商品・サービス全般(工芸品なども対象) | 農林水産物・飲食料品など |

| 管轄官庁 | 特許庁 | 農林水産省 |

| 違反時の対応 | 権利者(組合など)自らが対応 | 国(農林水産省)による取り締まり |

簡潔に言うと、地域団体商標は「ブランド名」の保護に重きを置き、対象が幅広いのが特徴です。一方、GIは国が「品質基準」まで含めて厳格に管理する制度、と理解すると分かりやすいでしょう。

地域団体商標のメリットと留意点

最後に、この制度を活用する上での主なメリットと、知っておきたい留意点を整理します。

主なメリット

- ブランドの法的保護

模倣品や名称の無断使用に対し、商標権侵害として法的な措置を講じることが可能になります。 - 信頼性とブランド価値の向上

国に認められた公式なブランドとして、消費者からの信頼が高まり、ブランドイメージの向上に繋がります。 - 地域経済の活性化

地域全体でブランドを育て、守るという意識が醸成され、地域の団結や経済的な活性化に貢献します。

主な留意点

- 登録要件

登録には、そのブランドが一定の範囲で広く知られている(周知性がある)ことを証明する必要があり、申請すれば必ず認められるわけではありません。 - 権利の譲渡制限

地域の共有財産という性質上、権利を他者に売却したり譲渡したりすることは原則としてできません。

まとめ:地域ブランドへの理解を深めるきっかけに

今回の「地域ブランドフェスタ」への参加は、私たちが普段手に取る商品が、地域の人々の情熱と、それを支える「地域団体商標」のような制度によって守られていることを再認識する貴重な機会となりました。

この記事をきっかけに、

- 「特許庁は、知的財産の保護を通じて地域振興にも貢献しているんだな」

- 「地域団体商標制度、よく理解できた」

- 「自分の住む地域にはどんなブランドがあるだろう?」

と、少しでも関心を持っていただけたなら幸いです。

ご自身の地元にはどのような地域団体商標があるのか、一度調べてみてはいかがでしょうか。そこから、知らなかった地域の魅力や、誇るべき地域ブランドを発見する良いきっかけになるかもしれません。